Типовая инструкция по охране труда для матроса транспортного судна

ТОИ Р-31-001-96

Дата введения 1997-03-01

РАЗРАБОТАНЫ Центральным

научно-исследовательским и

проектно-конструкторским институтом

морского флота (ЦНИИМФ).

Отраслевым научно-методическим центром

охраны труда на морском транспорте

Первый заместитель Генерального

директора ЦНИИМФ по научной работе, д-р

техн. наук С.Н.Драницын

Заведующий Отраслевым научно-методическим

центром охраны труда на морском

транспорте, канд. мед. наук М.О.Соколов

Ответственный исполнитель, ст. научный

сотрудник А.Л.Тарвид

Исполнители:

Научный сотрудник С.Е.Желиховский

Ведущий инженер В.В.Сапунов

Инженер Л.Л.Елисеева

Техник 1 кат. А.С.Курашов

СОГЛАСОВАНА Письмом Российского

профсоюза моряков от 09.10.95 г. № ПСМ-9/242

ВНЕСЕНЫ Отделом социальной политики и

охраны труда Росморфлота

Начальник О.Г.Просвирнин

УТВЕРЖДЕНА Распоряжением Директора

Федеральной службы морского флота

России от 18 ноября 1996 г. № МФ-34/2971

Введение

Настоящая типовая инструкция по охране

труда для массовых профессий работников

плавсостава судов, плавающих под флагом

Российской Федерации, составлена в

соответствии с требованиями ст.145

«Кодекса законов о труде Российской

Федерации», ст.ст.9, 10 и 12 «Основ

законодательства Российской Федерации

об охране труда» и «Положения о

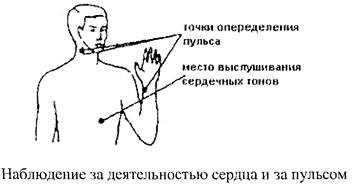

порядке разработки и утверждения правил

и инструкций по охране труда»,

утвержденного Министерством труда

(Постановление № 129 от 01.07.93 г.). Типовая

инструкция составлена на основании РД

31.81.10-91 «Правил техники безопасности

на судах морского флота» (с изменениями

согласно Извещению по охране труда №

1-95), «Санитарных правил для морских

судов», с учетом требований других

современных нормативных документов.

Типовая инструкция предназначена для

использования их администрациями судов

и предприятий (пароходств) всех видов

собственности, имеющих флот, для

разработки судовых инструкций по охране

труда для морских профессий. При

разработке инструкций по охране труда

для профессий судовых экипажей,

администрации указанных предприятий,

судов должны включить в них требования

безопасности с учетом специфики

выполняемой работы. Такие инструкции

по охране труда утверждаются, регистрируются

и направляются на суда в соответствии

с «Методическими указаниями по

разработке правил и инструкций по охране

труда», утвержденными Минтрудом РФ

01.07.93 № 129. Руководители предприятий

должны обеспечить инструкциями по

охране труда всех членов экипажей судов

и руководителей заинтересованных

подразделений (служб) предприятия.

I. Общие требования безопасности

1.1. Требования безопасности труда,

изложенные в настоящей Типовой инструкции,

распространяются на лиц, выполняющих

работу старшего матроса (судового

плотника), матросов I класса, II класса и

совмещающих другие профессии с профессией

матроса.

1.2. К работе в качестве матроса допускаются

мужчины, достигшие 18-летнего возраста,

имеющие удостоверения (свидетельства)

квалификационной комиссии, прошедшие

медицинское освидетельствование и

инструктаж по безопасности труда.

1.3. Ежедневная нормальная продолжительность

рабочего времени составляет 8 часов, то

есть 40 часов в неделю с двумя выходными

днями в субботу и воскресенье.

На судах с круглосуточной работой

устанавливается трехсменный график

вахт, а для членов экипажей группы «А»

атомоходов и судов АТО — четырехсменный

график вахт (работ).

На судах, эксплуатируемых некруглосуточно,

устанавливается двух- или односменный

график вахт. В зависимости от конкретных

условий могут устанавливаться графики

вахт (работ) продолжительностью свыше

8 часов, но не более 12 часов в сутки.

Продолжительность вахт в ночное время

не сокращается.

Для членов экипажа устанавливается

суммированный учет рабочего времени.

1.4. Продолжительность ежедневного отдыха

не может быть менее 12 часов. Члены экипажа

должны иметь в течение суток (24 часов),

по крайней мере, один непрерывный

8-часовой отдых.

Еженедельные дни отдыха и праздничные

дни или другие дни отдыха за работу в

эти дни, а также суммированные дни

отдыха, по желанию члена экипажа, должны

предоставляться в любом отечественном

или зарубежном порту.

1.5. При выполнении работ матрос может

контактировать с опасными и вредными

производственными факторами.

ОПАСНЫМ производственным фактором

называется фактор, воздействие которого

на работающего, в определенных условиях,

может привести к травме или к внезапному

ухудшению здоровья, ВРЕДНЫМ — к снижению

работоспособности или к заболеваниям.

К опасным и вредным производственным

факторам относятся: вредные химические

вещества, пыль, шум, вибрация,

электромагнитные поля, биологические

факторы, неблагоприятные метеоусловия,

микроклимат помещений и др.

1.6. Матрос должен знать о возможном

контакте с вредными и опасными

производственными факторами:

(01) при работах в замкнутых пространствах

(топливных, балластных и др. танках)

может иметь место недостаток кислорода,

испарения нефтепродуктов;

(02) при производстве малярных работ —

пары растворителя;

(03) при палубных работах на открытом

воздухе — неблагоприятные метеофакторы,

острые кромки, заусенцы, движущиеся

механизмы, подвижные части производственного

оборудования; при работе на высоте, при

забортных работах — возможность падения

и утопления; при погрузочно-разгрузочных

работах — падение груза;

(04) при ремонтных работах — шум, локальная

вибрация, пыль, острые кромки, заусенцы,

вредные вещества, образующиеся при

сварочных работах.

1.7. Выделяют 3 класса условий и характера

труда:

1 класс — оптимальные условия. Исключено

неблагоприятное воздействие на здоровье

человека опасных и вредных производственных

факторов.

2 класс — допустимые условия. Уровень

опасных и вредных производственных

факторов не превышает установленных

гигиенических нормативов. Возможно

незначительное изменение здоровья,

которое восстанавливается во время

регламентируемого отдыха в течение

рабочего дня или к началу следующей

вахты.

3 класс — опасные и вредные условия труда.

Уровень опасных и вредных производственных

факторов превышает гигиенические

нормативы, что может привести к стойкому

снижению работоспособности или нарушению

здоровья.

Контакт с опасными и вредными

производственными факторами может

приводить к травмам или к развитию

различных профессиональных заболеваний

с поражением сердечно-сосудистой,

дыхательной, нервной систем, печени,

почек и др.

1.8. При выполнении судовых работ, в

соответствии с видом опасных и вредных

производственных факторов, матрос

обязан пользоваться средствами

индивидуальной защиты (спецодеждой —

штормовой, утепленной и др.; спецобувью

и предохранительными приспособлениями

— защитной каской, страховочным поясом,

очками, респиратором, наушниками,

рукавицами брезентовыми, резиновыми

перчатками и др.) с обязательным

выполнением правил личной гигиены.

1.9. При выполнении порученной работы

матрос не должен покидать свое рабочее

место без разрешения руководителя или

принимать участие в производстве работ

ему не порученных. Во время работы не

разрешается курить и принимать пищу.

1.10. При использовании оборудования

бытового назначения матрос обязан

выполнять требования инструкции по его

эксплуатации.

1.11. При переноске различных предметов

(груза) на судне одним человеком масса

груза не должна быть более 20 кг (кроме

грузовых работ, п. 3.7.9). При массе груза

от 20 до 40 кг он должен переноситься с

помощью двух человек. В остальных случаях

груз должен перемещаться с помощью

механизмов и приспособлений.

1.12. При нахождении на судне запрещается:

(01) распивать спиртные напитки и являться

на судно в состоянии алкогольного

опьянения;

(02) спускаться или входить в трюма и

отсеки судна без разрешения администрации

и без сообщения об этом вахтенному

помощнику капитана;

(03) входить в неосвещенные трюма и другие

судовые помещения;

(04) снимать, переставлять ограждения,

знаки и другие устройства, обеспечивающие

безопасность работ;

(05) работать неисправным инструментом

и на неисправном оборудовании, при

обнаружении неисправности механизма

его надо немедленно остановить;

(06) самостоятельно производить ремонт

электрооборудования;

(07) становиться или садиться на комингсы

открытых трюмов, фальшборт, ограждения,

кнехты, прыгать с борта судна на причал,

другие суда и в воду;

(08) спускаться на лед с судов и причалов,

переходить по льду в местах, не

предназначенных для этого;

(09) находиться в местах производства

судовых работ лицам, не участвующим в

работе;

(10) курить, пользоваться открытым огнем

и бытовыми электронагревательными

приборами, за исключением специально

выделенных мест;

(11) выбрасывать за борт горящие или

тлеющие предметы (окурки и др.);

(12) купаться с судов, шлюпок, плотов на

акваториях портов и судоремонтных

заводов;

(13) передвигаться по судовым трапам не

держась за поручни и в обуви без задников

или в колодках;

(14) высовываться в иллюминатор во время

швартовных операций, оставлять открытыми

иллюминаторы при уходе из помещения.

1.13. При нахождении на территории порта

(судоремонтного завода) запрещается:

(01) ходить по железнодорожному полотну

и проезжей части дороги;

(02) переходить железнодорожные пути

вблизи движущегося состава;

(03) пролезать под вагонами и через

автосцепы стоящего состава;

(04) обходить стоящие вагоны на расстоянии

ближе 2 м;

(05) при переходе пути у стрелок, становиться

ногой между рельсом и пером стрелки;

(06) проходить через зону работы

грузоподъемных кранов и судовых стрел

во время производства грузовых работ;

(07) проходить вблизи штабелей складированного

груза.

1.14. Пользоваться аппаратами КИП, АСВ-2

и водолазным снаряжением с разрешения

старшего помощника капитана могут

только матросы, прошедшие специальное

обучение и имеющие соответствующий

документ.

1.15. Каждый член экипажа судна должен

знать правила оказания первой доврачебной

помощи при несчастных случаях (Приложение)

и уметь ее оказывать.

1.16. О всех замеченных неисправностях

оборудования, устройств матрос должен

сообщить руководителю работ (боцману,

помощнику капитана). При несчастных

случаях необходимо немедленно оказать

первую помощь пострадавшему, вызвать

врача или лицо, исполняющее обязанности

врача, и сообщить о случившемся вахтенному

помощнику капитана или руководителю

работ, по возможности сохранив обстановку

на месте происшествия для расследования.

1.17. Требования Инструкции по охране

труда являются обязательными для

работника. Невыполнение этих требований

рассматривается как нарушение трудовой

дисциплины

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Настоящая инструкция по охране труда разработана специально для матроса и боцмана.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе в качестве боцмана, матроса допускаются лица старше 18 лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, получившие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и прошедшие проверку знаний.

1.2. Повторный инструктаж боцман, матрос проходит не реже 1 раза в полугодие, очередную проверку знаний требований охраны труда – не реже 1 раз в год, периодический медосмотр – не реже 1 раза в год.

1.3. Боцман, матрос обязан помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в настоящей инструкции, Правил судового распорядка, Устава службы на судах обеспечения и при неправильном выполнении работ могут возникнуть опасности:

— поражения электротоком;

— получения ожогов;

— отравления лакокрасочными материалами и другими ядовитыми техническими жидкостями;

— механических травм при работе неисправным инструментом.

1.4. Боцман, матрос обязан работать в спецодежде и спецобуви, пользоваться защитными средствами, приспособлениями

— костюм хлопчатобумажный, 1 комплект на год;

— ботинки кожаные, 1 пара на год;

— рукавицы брезентовые, 6 пар на год.

1.5. На нефтеналивных судах ботинки кожаные на латунных гвоздях, срок носки 1 год. При выполнении работ по очистке корпуса, окраске, рубке троса применять защитные приспособления: респираторы, защитные очки. При швартовых, буксирных и грузовых операциях применять защитную каску.

1.6. Боцман, матрос должен:

— хорошо знать и точно выполнять правила охраны труда при выполнении палубных, швартовных, окрасочных и других работ;

— особое внимание обратить на организацию предупредительных мер при выполнении палубных работ в штормовых и осенне-зимних условиях;

— все работы производить только с ведома или по приказанию руководителя работ;

— немедленно сообщать вахтенному штурману обо всех замеченных неисправностях, представляющих опасность для судна и людей, принимать все меры но устранению неисправностей;

— изучить правила оказания первой помощи при несчастных случаях, принимать меры по оказанию помощи пострадавшему.

1.7. Боцман, матрос обязан:

— соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;

— правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;

— немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессиональных заболеваний, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

1.8. За нарушение требований инструкций и других нормативных актов по охране труда работники привлекаются к дисциплинарной, а в соответствующих случаях — к материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом швартовных операций необходимо убедиться, что швартовное устройство находится в исправном состоянии, а именно:

— проверить швартовные лебедки, вьюшки путем их проворачивания на холостом ходу и убедиться в отсутствии заедания и их нормальной работе;

— проверить клюзы, киповые планки, кнехты, необходимые для швартовки, убедиться, что они не заняты и находятся в исправном состоянии;

— заранее разнести необходимое количество тросов по палубе, убедиться в их исправности, вытравливание тросов из бухт и вьюшек непосредственно на берег не разрешается.

2.2. Перед началом работы с якорным устройством необходимо проверить брашпиль и шпиль путем их проворачивания на холостом ходу, убедиться в отсутствии заедания и их нормальной работе.

2.3. Перед спуском шлюпки следует проверить:

— шлюптали исправны и не перегружены, а также не перепутаны;

— пробки в днище шлюпки закрыты;

— лебедка и тормозные устройства исправны.

2.4. Перед выполнением работ на высоте:

— получить письменный допуск, в котором должны быть указаны все меры безопасности и предохранительные средства;

— осмотреть подвеску, страховочный конец, предохранительный пояс, проверить их состояние, проверить дату испытания (не реже 1 раза в год).

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Все якорно-швартовные и буксирные работы производятся под руководством помощника капитана, назначенного капитаном. Все действия, связанные с подачей, отдачей, креплением, потравливанием и выбиранием швартовных концов, пуск якорных и швартовных механизмов должны выполняться только по его команде. К управлению якорно-швартовных и буксирных механизмов допускаются только обученные члены экипажа.

3.2. Запрещается работать стальными тросами без рукавиц (рукавицы должны иметь наладошники из прочного материала). При работе в рукавицах следует принимать меры предосторожности, исключающие возможность затягивания рукавицы в движущиеся части механизмов. Особую осторожность следует проявлять при работе во влажных рукавицах. Работать в замасленных рукавицах ЗАПРЕЩАЕТСЯ, их следует заменить.

3.3. При работе со стальными и растительными тросами запрещается находиться и держать руки ближе 1 м от барабанов, кнехтов, блоков и других устройств, с которых выбирается ходовой конец троса. При работе с тросами из синтетических материалов это расстояние должно быть не менее 2 м. ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться вблизи сильно натянутых тросов, а также на линии направления натяжения как впереди, так и позади места соприкосновения троса с механизмами для его выборки или устройством для закрепления или изменения направления тяги троса. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить ноги в петли тросов.

3.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить швартовку судна без приказания капитана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прыгать на стенку причала с судна до установки трапа.

3.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подбирать или закреплять швартовый трос до подтверждения с берега или судна о его закреплении и чистоте, начинать работы без предупреждения лиц, принявших швартовый конец.

3.6. Во время подачи швартовных тросов на берег или на судно нельзя находиться внутри бухт шлагов разнесенного троса. Образовавшиеся калышки нужно разогнать до подачи швартова.

3.7. При накладывании швартовного троса ни кнехты или битенги руки следует держать с наружной стороны огона.

3.8. При заводке швартовного троса для закрепления его на бочке или причале шлюпкой или катером на палубе должно быть набрано и очищено достаточное количество троса для потравливания.

3.9. Ходовой конец швартовного троса закрепляется в шлюпке растительным тросом так, чтобы его можно было легко отдать.

3.10. При вытравливании троса на шлюпки работающим нельзя находиться в кормовой ее части.

3.11. Если на швартовой бочке находится человек, стравливать или подбирать швартовный трос не разрешается.

3.12. Подача швартовных тросов на берег или другие суда должна производиться при помощи бросательного конца или линемета. Подавать бросательный конец или линь следует только после предупредительного окрика «БЕРЕГИСЬ». Для подачи предупредительного окрика при использовании линемета должны применяться электромегафоны, судовая трансляция.

3.13. Тяжелые тросы, выбираемые с помощью механизмов, должны потравливаться через кнехт. При подаче тяжелых тросов на значительные расстояния должны применяться проводники.

3.14. При швартовочных работах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— присутствовать посторонним лицам в местах производства швартовочных работ, а также членам экипажа, не участвующим в швартовочных операциях;

— управлять швартовными механизмами лицам, не назначенным для этой работы;

— применять для швартовных работ жесткие стальные тросы;

— подавать, выбирать, вытравливать, закреплять и отдавать швартовный трос, а также пускать в действие швартовный механизм без команды лица, руководящего швартовными операциями;

— работать внутри шлагов троса, разнесенного по палубе;

— гасить инерцию судна натяжением швартовных тросов, а также отдавать и крепить тросы при наличии непогашенной инерции судна;

— подавать швартовные тросы, имеющие колышки и не обрубленные концы оборванных проволок;

— крепить тросы на швартовных барабанах даже на непродолжительное время;

— перетравливать или выбирать тросы во время работы людей у кипов и роульсов;

— вытравливать тросы из бухт;

— накладывать, снимать или перетравливать шлаги троса на вращающихся швартовных барабанах;

— выбирать тросы, пробуксовывающие на швартовных барабанах;

— отдавать стопор с троса, не закрепленного на кнехтах;

— выбирать или стравливать тросы во время работы с ними у кипов и роульсов, а также прижимать их к палубе или швартовному устройству ногой или рукой;

— находиться внутри угла, образованного швартовом, поданным через кип или отводной роульс, и направлением тяги;

— подавать кормовые швартовы при работе машины;

— применять цепные стопоры для стопорения растительных и синтетических тросов;

— находиться на линии натяжения стопора лицу, работающему с ним;

— выбирать на судне трос до тех пор, пока со шлюпки не будут сброшены оставшиеся шлаги, и она не отойдет в сторону от сброшенного троса;

— применять кранцы с коротким концом, требующим вытягивания рук за борт;

— выбирать заведенный на швартовочную бочку трос в то время, когда на бочке находится кто-либо из людей.

3.15. По окончании швартовных операций все лишние тросы должны быть убраны, а швартовные механизмы выключены.

3.16. Перед началом работы по отдаче якорей, втягиванию их в клюз и подрыву посредством хода судна необходимо:

— убедиться в отсутствии людей на цепном ящике;

— проверить исправность якорного устройства;

— перед отдачей винтовых и цепных стопоров, а также разобщением звездочки якорного механизма проверить крепление ленточного стопора;

— убедиться в отсутствии под носовым подзором судна шлюпок, катеров, и других плавсредств.

3.17. Отдача якорей, снятие и наложение стопоров на якорь-цепь, ее вытравливание и выборка должны производиться только по команде с мостика.

3.18. Запрещается находиться вблизи и на линии движения якорь-цепи во время отдачи и подъема якорей.

3.19. При отдаче якорей в случаях отсутствия прозрачного защитного экрана необходимо работать в защитных очках для предохранения глаз от попадания грязи и частиц ржавчины при вытравливании цепи.

3.20. Запрещается производить любые работы с якорным устройством при стоянке судна в доке без согласования с администрацией дока. Перед началом работы с якорным устройством необходимо убедиться в отсутствии людей в доке под якорем.

3.21. Запрещается отдавать стопоры якорь-цепи, а также разобщать звездочки брашпилей, не проверив крепление ленточного тормоза.

3.22. При проверке якорного механизма на холостом ходу запрещается пускать его в действие, предварительно не убедившись в разобщении цепного барабана.

3.23. При стоянке у причалов или на рейде запрещается оставлять якоря в клюзах закрепленными только на ленточных стопорах, якорь-цепи нужно закрепить дополнительным стопорным устройством.

3.24. Работать с якорь-цепью как в цепном ящике, так и на палубе можно только при помощи крючьев, предварительно убедившись, что якорь-цепь взята на винтовой стопор.

3.25. При работе в цепном ящике для освещения должны использоваться светильники взрывобезопасной конструкции.

3.26. Работы по очистке якоря и якорь-цепи должны проводиться под руководством старшего помощника капитана. При очистке якоря и якорь-цепи должны соблюдаться меры безопасности при работах за бортом. Наблюдающий за положением якоря и якорь-цепи должен находиться в безопасном месте. Все работы надо вести с беседки, становиться на якорь запрещается, при этом якорь должен быть закреплен дополнительным стальным тросом.

3.27. Запрещается работать якорным механизмом во время забортных работ по очистке якоря. Якорный механизм разрешается пускать в ход только после выхода на палубу людей, работающих за бортом.

3.28. При буксировке закладка буксирного троса на гак должна производиться таким образом, чтобы при любом натяжении буксирного троса была обеспечена его быстрая и безопасная отдача.

3.29. Отдавать буксирный трос с гака или кнехтов на буксирующем и буксируемом судах разрешается только по команде лица, руководящего буксировкой.

3.30. При отдаче троса с гака буксирующего судна или кнехтов буксируемого не разрешается стоять вблизи и впереди них.

3.31. Отдавать буксирный трос с гака нужно позади точки крепления гака с расстояния не менее 1,5 м.

3.32. Во время буксировки запрещается находиться вблизи буксирного троса и гака, в районе действия бурундуков, между буксирными арками и впереди буксирной лебедки.

3.33. В случае применения не откидных гаков отдача буксирного троса одним человеком не допускается. При этом браться за огон следует только с боковой части петли. После снятия с гака буксирный трос отдается медленно.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С КАТЕРАМИ И ШЛЮПКАМИ

4.1. Спуск и подъем катеров и шлюпок допускается с разрешения капитана или лица, его замещающего, под непосредственным руководством вахтенного помощника капитана.

4.2. Перед спуском шлюпки закрыть сливные отверстия в днище шлюпки, установить руль и проверить его.

4.3. Отдача грунтовых и кильблоков разрешается только по команде командира шлюпки после того, как он убедится, что стопора барабанов шлюпочного механизма надежно зажаты или конец лопарей шлюп-талей надежно закреплен.

4.4. При выкладывании и закладывании шлюп-талей следует стоять со стороны мидель-шпангоута шлюпки, брать блоки двумя руками только за щеки.

4.5. Выложенные нижние блоки шлюп-талей следует немедленно убрать из шлюпки и поднять оттяжками к борту судна.

4.6. При спуске или подъеме шлюпки на ходу судна, на течении или в холодную погоду должны соблюдаться следующие меры предосторожности:

— фалинь должен быть достаточно разнесен и надежно закреплен;

— при спуске шлюпки на переднем ходу судна сначала должны быть выложены кормовые, а затем носовые шлюп-тали. При подъеме на переднем ходу шлюп-тали закладываются в об-ратном порядке;

— при спуске шлюпки на заднем ходу судна вначале должны быть выложены носовые, а затем кормовые шлюп-тали. При подъеме на заднем ходу шлюп-тали закладываются в обратном порядке.

4.7. Все лица, находящиеся в спасательной шлюпке, рабочей шлюпке или на плотике, должны иметь при себе спасательные жилеты или нагрудники и одежду, соответствующую метеоусловиям. Посадка в шлюпки разрешается только при наличии надетых спасательных жилетов или нагрудников. Спасательные жилеты и нагрудники разрешается снимать только после выхода из шлюпки па палубу судна или на причал.

4.8. Посадка в шлюпку разрешается только по команде командира и указанным им способом (с палубы, по шкентелям с мусингами, по штормтрапу). Выход из шлюпки разрешается только по трапу или штормтрапу.

4.9. При работе со шлюпочным устройством ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— снимать леерное ограждение борта на шлюпочной палубе до полного окончания подготовки шлюпки к спуску;

— спускать шлюпку при запутанных лопарях талей;

— спускаться в шлюпку по лопарям шлюп-талей и по другим тросам;

— находиться между штевнями и шлюп-талями при подъеме или спуске шлюпки;

— находиться в шлюпке при спуске (подъеме) ее стрелой или краном;

— влезать в зачехленную шлюпку;

— зачехление шлюпок без предварительного закрепления всех стопорных устройств;

— поднимать и спускать катер или шлюпку, если в подъемно-спусковом устройстве обнаружены дефекты или неисправности, а также при запутанных, перекрученных шлюп-талях;

— включать эл. двигатель шлюпочной лебедки, предварительно не убедившись в том, что рукоятка ручного привода снята;

— отключать блокирующее устройство, исключающее работу эл. двигателя шлюпочной лебедки при сообщенном ручном приводе;

— касаться вращающихся деталей шлюпочного устройства и направлять руками движущиеся тросы и шкивы блоков.

4.10. В шлюпке ЗАПРЕЩАЕТСЯ стоять на бортах и транцевой доске, ходить по банкам, держать руки на планшире при подходе или отходе шлюпки от борта судна или причала, перемещаться без разрешения командира шлюпки.

4.11. Запускать и управлять шлюпочными моторами могут только мотористы или механики, имеющие допуск к управлению.

4.12. Запрещается подъем шлюпки с грузом или пассажирами. При подъеме шлюпки в ней должно быть оставлено не более двух человек, если обстоятельства подъема не требуют для этого большего числа.

4.13. При использовании забортных трапов для посадки (высадки) людей при волнении трапы должны быть приподняты настолько, чтобы исключить возможность опрокидывания шлюпок, а также возможность ударов по трапу и травматизма людей, находящихся на плавсредствах и на трапе.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ ЗА БОРТОМ И НА ВЫСОТЕ

5.1. Производство всех видов работ за бортом и на высоте более 3 м над уровнем палубы без разрешения старшего помощника капитана или старшего механика и оформления письменного наряда-допуска, как на работы с повышенной опасностью ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.2. Во время хода судна работать на высоте и за бортом запрещается за исключением аварийных случаев, при которых должны быть приняты соответствующие меры; предосторожности, в зависимости от конкретных УСЛОВИЙ. При этом человек должен быть надежно застроплен брастропом.

5.3. Работы за бортом и на высоте должны проводиться с обязательным присутствием руководителя работ. При этом для наблюдения за работающими на каждую беседку должен назначаться наблюдающий. Наблюдающий обязан вести постоянное наблюдение за работающими за бортом и на высоте, за надежным, правильным креплением и отсутствием дефектов в подвесках, беседках и на оснастке и не должен отвлекаться ни на какие другие работы.

5.4. Спускаться за борт или подниматься на высоту более 3 м одному человеку без помощи наблюдающего ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.5. Работы за бортом разрешается выполнять только на беседке или в люльке. При выполнении работ за бортом на работающем должен быть надет спасательный нагрудник или спасательный жилет, и он должен быть обвязан страховочным концом, второй конец которого закрепляется за прочные судовые конструкции.

5.6. У места, производства работ за бортом должен быть спасательный круг с бросательным концом длиной не менее 27,5 м.

5.7. Запрещается производство забортных работ между бортами двух стоящих лагом судов или между бортом и причалом, а также при стоянке судна в доке. Запрещается спускать, поднимать или переносить забортную подвеску, если на ней находится человек.

5.8. Работая на высоте, за бортом необходимо надевать предохранительный пояс. Периодичность испытания пояса один раз в 6 месяцев испытательной нагрузкой – 400 кг и осмотр его перед работой. До начала работы работающий должен закрепиться страховочным концом предохранительного пояса или карабином к прочным судовым конструкциям. Страховочный конец испытывается 1 раз в 3 месяца нагрузкой – 400 кг.

5.9. Все инструменты следует крепить штертами к поясу или беседке. Проход под местом производства работ должен быть закрыт или огражден.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ГРУЗОВЫХ РАБОТАХ

6.1. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам производства работ, имеющие удостоверение на право обслуживания грузоподъемных устройств.

6.2. Работать с грузовым устройством можно лишь тогда, когда грузовые лебедки (или кран), ее тормозное устройство, грузозахватные приспособления и такелаж проверены и исправлены.

6.3. При работе со стрелами необходимо:

— оттяжки стрелы травить или выбирать постепенно и своевременно, чтобы стрела не налилась в стороны;

— при подъеме или спуске стрелы топенантом следить, чтобы ходовой конец топенанта был прочно закреплен на барабане лебедки;

— при креплении или отдаче грузового стопора следить, чтобы не травился топенант.

6.4. При открытии и закрытии грузовых люков необходимо:

— люковые брезенты аккуратно складывать в стороне от люка, чтобы они не мешали грузовым операциям;

— снимать и укладывать лючины необходимо вдвоем, начиная с середины люка, постепенно со всех рядов и укладывать их в устойчивые штабели к фальшборту, лючины должны быть промаркированы;

— при укладывании необходимо следить, чтобы лючины плотно подходили к своему месту, но номерам, указанным на них;

— после открытия люка немедленно установить ограждение высотой не менее 1 м, если высота комингсов менее 0,75 м;

— соблюдать осторожность при подъеме и опускании крышек металлических люковых закрытий при помощи домкратов и рычагов;

— крышки в открытом состоянии должны быть обязательно взяты на стопора;

— нахождение лиц между комингсами соседних люков в момент открытия, закрытия крышек ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.5. Во время производства грузовых операций ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— стоять под грузовой стрелой или стрелой крана;

— стоять на палубе или на линии движения груза;

— находиться в трюме на просвете люка, спускаться в Трюм или подниматься из него при подъеме или спуске груза;

— спускаться в трюм или подниматься из него на грузовом шкентеле;

— направлять шкентель руками во время работы лебедки.

6.6. Подъем груза и спуск его в трюм должны сопровождаться окриком «БЕРЕГИСЬ».

6.7. Запрещается пользоваться стропами, не имеющими бирки, кольца или клейма с указанием допустимой нагрузки, грузоподъемности, а также сильно коррозированными, деформированными стропами, с перебитыми прядями, имеющими более 10% оборванных проволочек и сращенными стропами.

6.8. Съемные бимсы нужно укладывать к фальшборту, не загромождая прохода. Снимать их только специальными стропами. При раскантовке бимсов пользоваться оттяжками. Запрещается браться за торцы бимсов при заводке их в гнезда.

6.9. Производить погрузку или выгрузку груза при частично снятых и незакрепленных бимсах ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Механические люковые закрытия должны быть закреплены в открытом положении специальными устройствами.

6.10. Спускаться в трюм и подниматься из него можно только по одному, держась за поручни обеими руками.

6.11. Спускать груз в трюм и поднимать его из трюма разрешается только по сигналу, поданному сигнальщиком или руководителем грузовых работ.

6.12. Стропить груз следует только зная его вес. Стропы нужно накладывать без узлов и перекруток. На острые углы грузов необходимо подкладывать деревянные прокладки или маты. Стропы должны иметь такую длину, чтобы угол между ними не превышал 90 . Кольца и петли строи должны свободно надеваться на гак.

6.13. Поднимать грузы из трюма и подавать их и него разрешается только при вертикальном положении тросов. Оттягивать и раскачивать груз для подачи под твиндек и вытаскивать его из-под комингсов люка шкентелями без канифас-блока ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Нельзя находиться внутри угла, образуемого шкентелями, проходящими через канифас-блок. При закладке канифас-блока нужно убедиться, надежно ли он закреплен и хорошо ли закрыта откидная часть щеки.

6.14. При ручной перекатке бочек следует идти только сзади, не берясь за них со стороны торцов. Выбирать и укладывать бочки разрешается только послойно. В штабель бочки можно укладывать на торец или боковую поверхность с прокладками. Бочки с жидкостью нужно устанавливать пробками вверх, обязательно подклинивая при укладке лежа крайние бочки каждого ряда.

6.15. Грузить и выгружать тяжеловесы и длинномеры можно только под руководством старшего помощника капитана. Остропку их нужно производить двойным охватом с применением прокладок, предупреждающих выскакивание груза.

6.16. ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать лиц с плохим слухом к грузовым работам.

6.17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ допуск посторонних лиц к люкам. На судах, предназначенных для перевозки пассажиров, места производства грузовых работ должны быть ограждены леерами, на которых вывешивается надпись «ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН».

6.18. Места производства грузовых работ — палубы, люки, лебедки, трюмовые помещения, трапы должны иметь освещенность не менее 15 лк, если условия работы не требуют большего освещения.

6.19. Во время работы лебедки или крана ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— производить смазку механизмов и тросов;

— поправлять шкентель, снимать руку с рычага пускового устройства.

6.20. После окончания грузовых работ приводы грузовых лебедок и кранов должны быть закрыты кожухами.

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ И ЗАЧИСТНЫХ РАБОТ

7.1. При проведении подготовительных работ перед покраской (приготовление красок, добавление растворителей, очистка от ржавчины, старой краски, в том числе и травление едкими щелочами) необходимо надеть предохранительные очки, перчатки.

7.2. При пользовании электрическими машинками (напряжением не более 24В) необходимо надеть диэлектрические перчатки, обратив внимание на их состояние и дату проверки.

7.3. Пневмоинструментом можно пользоваться лицам, знающим безопасные приемы работы с ним и при наличии ограждающего кожуха.

7.4. Окраску с лесов можно выполнять при наличии ограждений на лесах, соблюдая все меры предосторожности.

7.5. При окраске бортов корпуса с плотика необходимо надеть спасательный жилет.

7.6. Не разрешается оставаться длительное время в только что окрашенном помещении.

7.7. Пользоваться для окрасочных работ краскораспылителями можно только зная их устройство и правила эксплуатации. До начала работ с краскопультом нужно получить инструктаж от руководителя работ и установить, произведено ли опробование аппарата. Аппараты испытываются на гидравлическое давление, в 1,5 превышающее рабочее. Пользование респираторами обязательно. Если краска содержит едкие вещества, свинец, необходимо работать в противогазе ПШ-1 или ПШ-2, а также при работающей вентиляции.

7.8. В закрытых помещениях производить окраску этиленовыми и свинцовыми красками можно только кистями. Красить этими красками жилые и санитарно-бытовые помещения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Должна быть обеспечена хорошая вентиляция, а если она недостаточна, необходимо работать в противогазе ПШ-2.

7.9. Зачистку цистерн от остатков жидкого топлива и масел можно производить только после специальной промывки, пропаривания и проветривания, а в помещениях двойного дна, балластных и водяных танках после тщательного проветривания и получения письменного допуска, как на работы с повышенной опасностью. Входить в цистерны и танки можно только по разрешению производителя работ в спецодежде и шланговом противогазе. Работать без противогаза можно только в тех помещениях, где отсутствуют вредные пары и газы, и имеется достаточное количество кислорода. У горловин и лазов должен неотлучно находиться дежурный, который держит связь с работающими. Связь осуществляется через страхующий конец, которым должен обвязаться работающий внутри танка.

8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

8.1. При нарушении установленного режима работы лебедки немедленно остановить лебедку, опустив при этом груз, доложить руководителю работ.

8.2. В случае возникновения пожара на судне доложить по переговорной сети о случившемся и немедленно приступить к тушению всеми имеющимися под руками средствами.

8.3. При нарушении изоляции электропровода, их искрении, а также при легком ощущении тока немедленно сообщить вахтенному помощнику капитана.

8.4. При травмировании, отравлении и внезапном заболевании пострадавшему должна быть немедленно оказана первая медицинская помощь, комплекс мероприятий, направленных па восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего и осуществляемым не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь).

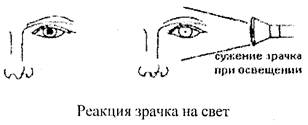

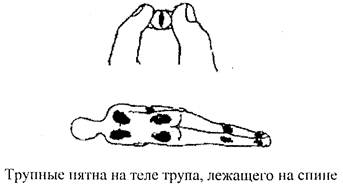

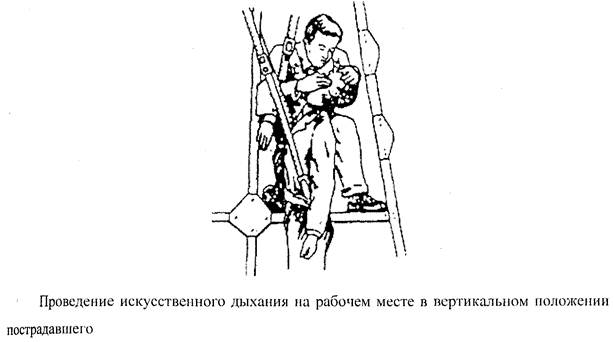

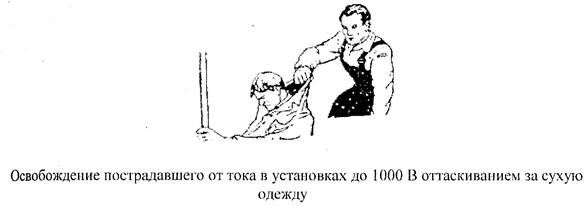

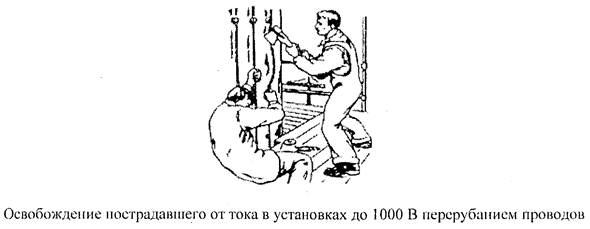

8.5. При поражении электрическим током следует, прежде всего, освободить пострадавшего от действия тока. Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке, ему необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача. При отсутствии признаков жизни необходимо делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца до прибытия врача.

8.6. При ранениях необходимо, прежде всего, остановить кровотечение, предохраняя рану от загрязнения. При этом следует, не касаясь раны, смазать настойкой йода все края, а затем наложить сухую стерильную повязку.

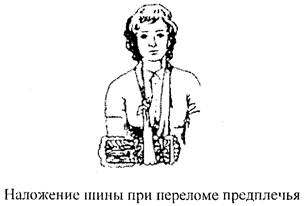

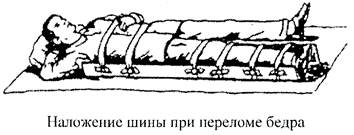

8.7. При переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок главным является иммобилизация (создание покоя) поврежденной конечности с помощью готовых шин, палок, досок, кусков фанеры и т.п. К месту травмы необходимо прикладывать «холод» (резиновый пузырь со льдом, снегом, холодной водой и т.н.).

8.8. При отравлениях (пострадавший чувствует слабость, головную боль, головокружение, усиленное сердцебиение, тошноту, рвоту) пострадавшего следует немедленно вывести из отравленной зоны, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, уложить, приподнять ноги, укрыть потеплее, давать нюхать нашатырный спирт.

9. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

9.1. По окончании швартовных операций все лишние тросы должны быть убраны, а швартовные механизмы выключены.

9.2. При стоянке у причала или на рейде якорь-цепи закрепить дополнительным стопорным устройством.

9.3. После окончания грузовых работ приводы грузовых лебедок и кранов должны быть закрыты кожухами.

Скачать Инструкцию

Глава 1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе матросом-спасателем допускается работающий:

1.1. не моложе восемнадцати лет;

1.2. мужского пола;

1.3. прошедший:

1.3.1. предварительный (при приеме на работу), периодический (в течение трудовой деятельности, но не реже одного раза в год) и внеочередной (при необходимости) медицинский осмотр и допущенный по состоянию здоровья к указанной работе;

1.3.2. вводный и первичный на рабочем месте (при приеме на работу), повторный (в течение трудовой деятельности, но не реже одного раза в шесть месяцев) и внеплановый (при необходимости) инструктаж по охране труда;

1.3.3. стажировку (при приеме или переводе на работу, а также при перерыве в работе более одного года);

1.3.4. первичную (при приеме на работу), периодическую (в течение трудовой деятельности, но не реже одного раза в год) и внеочередную (при необходимости) проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Матрос-спасатель должен иметь права судоводителя по управлению судном с мощностью двигателя до 50 л.с.

3. Матрос-спасатель обязан соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью самого матроса-спасателя и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

4. Не допускается нахождение матроса-спасателя в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

5. Матрос-спасатель в процессе труда может подвергаться воздействию следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

5.1. движущиеся машины и механизмы;

5.2. подвижные части производственного оборудования;

5.3. передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

5.4. разрушающиеся конструкции;

5.5. повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

5.6. пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

5.7. повышенная температура воздуха рабочей зоны;

5.8. пониженная температура воздуха рабочей зоны;

5.9. повышенное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;

5.10. повышенная подвижность воздуха;

5.11. отсутствие или недостаток естественного света;

5.12. недостаточная освещенность рабочей зоны;

5.13. повышенная яркость света;

5.14. пониженная контрастность;

5.15. прямая и отраженная блесткость;

5.16. повышенная пульсация светового потока;

5.17. острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

5.18. расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (воды);

5.19. патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности;

5.20. макроорганизмы (собаки, кошки, крысы, мыши, птицы, др.);

5.21. физические статические и динамические перегрузки;

5.22. нервно-психические перегрузки.

6. Матрос-спасатель в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам внутреннего водного транспорта (постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.03.2006 № 30) обеспечивается следующими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ):

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

7. Матрос-спасатель должен уметь использовать, знать местонахождение и, при необходимости, применять средства пожаротушения; знать взрывопожароопасные свойства веществ, используемых или присутствующих при выполнении работы, оказании услуг; знать порядок действий и оповещения в случае пожара или взрыва согласно соответствующему плану эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре.

8. Матрос-спасатель немедленно уведомляет руководителя работ обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса.

9. Матрос-спасатель должен уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве.

10. Матрос-спасатель должен знать и соблюдать требования по личной гигиене при выполнении работы, оказании услуг (мыть руки и лицо с мылом, принимать пищу в установленных для этого местах, пить воду из источников питьевого водоснабжения, принимать душ, переодеваться в чистую одежду и обувь).

11. Матрос-спасатель несет ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в соответствии с законодательством.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

12. Матрос-спасатель должен:

12.1. проверить наличие СИЗ соответствующих размеров и годность их к эксплуатации (наличие всех пуговиц, замков, заклепок, липучек, шнурков и других элементов; отсутствие потертостей, дырок, разошедшихся швов, трещин, поломок);

12.2. надеть СИЗ, застегнув, заклеив и завязав все имеющиеся у них элементы;

12.3. проверить комплектность и готовность к действию оборудования (рации (мобильного телефона), др.), плавсредств и спасательного инвентаря;

12.4. при сменной работе принять рабочее место от персонала предыдущей смены, ознакомившись с соответствующими записями в вахтенном журнале, и только после устранения имеющихся несоответствий (недостатков) приступить к работе.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Матрос-спасатель должен применять СИЗ, соответствующие характеру выполняемой работы и обеспечивающие безопасные условия труда.

14. При дежурстве на спасательном посту соблюдать осторожность при передвижении, а в тёмное время суток использовать фонарик и (или) другое осветительное оборудование.

15. Всегда необходимо иметь при себе рабочую рацию (мобильный телефон) для связи со станцией (постом) и спасательными службами.

16. При управлении шлюпкой, моторной лодкой во время проведения профилактической работы на воде и выхода по тревоге соблюдать правила движения на воде, в том числе не заходить на мель.

17. Применять соответствующие приёмы подхода к утопающему, извлечения его из воды, освобождения от захватов, способы буксировки и оказания доврачебной помощи; правила пользования спасательными средствами и управления спасательной шлюпкой, моторной лодкой; технику плавания.

18. Спасая человека на воде, нужно правильно учитывать расстояние до утопающего, скорость течения, наличие спасательных средств, волнение воды и т.д.

19. При спасении утопающего с использованием плавсредств необходимо приблизиться к нему как можно ближе. При этом нужно учитывать то, что волнение воды, вызванное самим плавсредством, может ухудшить положение утопающего и ускорить его утопление. При приближении к утопающему необходимо следить за тем, чтобы не задеть его винтом, веслами или корпусом плавсредства. Для поддержания пострадавшего на воде и извлечения его из нее применяются специальные спасательные средства (круги, концы, шары, веревки и др.), а также подручные средства (шесты, лестницы, сети и др.).

20. Для подачи спасательного круга надо взяться за него одной рукой, второй рукой взяться за леер, сделать два-три круговых размаха вытянутой рукой на уровне плеча и бросить круг плашмя в сторону утопающего так, чтобы он упал справа или слева от человека на расстоянии не более (0,5-2,0) м. Подача круга с катера осуществляется со стороны борта, который находится ближе к утопающему. С лодки, для избежания ее опрокидывания, круг лучше всего подавать в сторону кормы или носа. Бросать круг прямо на утопающего не рекомендуется, так как он может ударить человека по голове или перелететь через него. Иногда к спасательному кругу привязывают конец Александрова, с помощью которого пострадавшего подтягивают к плавсредству. Для подачи утопающему конца Александрова спасатель малую петлю конца надевает на запястье левой руки и в ней же держит большую часть витков. Взяв правой рукой три-четыре витка с большой петлей, он делает несколько широких размахов и бросает шнур утопающему с таким расчетом, чтобы тот мог ухватиться за поплавки или за шнур. Пострадавший должен подтягиваться к берегу (плавсредству) осторожно, без рывков. Конец Александрова можно бросить на расстояние до 25 м.

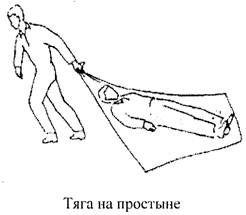

Конец Александрова

21. Подача спасательных шаров производится следующим образом. Одной рукой берут спасательные шары, а другой – трос, скрепляющий их. Затем нужно сделать два-три круговых размаха и на вытянутой руке бросить шары в направлении пострадавшего так, чтобы они упали справа или слева от него. При необходимости к шарам прикрепляется конец Александрова, с помощью которого пострадавшего подтягивают к берегу (плавсредству).

22. Если до берега недалеко, то утопающего не обязательно втягивать в лодку: он может буксироваться, если позволяет его состояние, удерживаясь за корму или за привязанную к плавсредству веревку. Если пострадавший не способен самостоятельно удерживаться за корму, то его втаскивают в лодку через тело матроса-спасателя, севшего на корму и свесившего в воду ноги. Такой прием позволяет избежать повреждения кожных покровов у пострадавшего о неровные края лодки. Подъем пострадавшего в плавсредство с высокими бортами может осуществляться по трапу, лестнице, а также с помощью каната или сети.

23. Если нет возможности использовать плавсредство, то спасатель приближается к утопающему вплавь. Плыть лучше кролем, так как этот стиль плавания позволяет развить наибольшую скорость. При нахождении в воде спасатель должен уметь противостоять опасным факторам, характерным для водоемов. Особенно опасны для спасателя и пострадавшего судороги, вызванные охлаждением тела или переутомлением мышц. При судорогах кистей рук нужно резко сжимать пальцы в кулаки и разжимать их. Если свело одну руку, то следует лечь на бок и работать другой рукой под водой. При судорогах мышц живота необходимо, лежа на спине, энергично подтягивать колени к животу. Если свело икроножную мышцу, то следует, вытянув ногу над поверхностью воды, энергично подтягивать руками стопу к себе. При судорогах мышц бедра надо, резко согнув ногу в колене, сильно сжать пятку руками. Опасность представляют собой и водоросли: запутавшись в них, можно захлебнуться. Зацепившись за них, необходимо, не делая резких движений, попытаться освободиться свободной рукой и осторожно покинуть опасное место. Попав в водоворот, матрос-спасатель должен, быстро и глубоко вдохнув, погрузиться в воду, сделать рывок в сторону (по течению) и всплыть на поверхность. Оказавшись на волне, надо следить, чтобы вдох приходился на промежуток между ударами волн. Плывя против волны, необходимо спокойно подниматься и скрываться под ней. При большой волне нужно глубоко вдохнуть и нырнуть под нее.

24. К утопающему всегда следует подплывать сзади. Если сделать это невозможно, то необходимо поднырнуть под утопающего, захватить левой рукой под колено его правую ногу. а ладонью правой руки сильно толкнуть левое колено спереди и развернуть утопающего спиной к себе. Этот прием применяют в тех случаях, когда утопающий совершает беспорядочные движения или оказывает сопротивление спасателю. Оказавшись за спиной пострадавшего, спасатель пропускает свою правую руку под подмышку его правой руки и, крепко захватив его руку и плечо, всплывает с ним на поверхность.

25. Приемы буксировки пострадавшего подразделяются на две группы:

25.1. без закрепления рук, когда утопающий спокойно подчиняется матросу-спасателю;

25.2. с закреплением рук – в случае сопротивления утопающего.

26. При буксировке за голову матрос-спасатель, вытянув руки, берет голову утопающего так, чтобы большие пальцы легли на щеки, а мизинцы – под нижнюю челюсть утопающего. Приподняв его лицо над поверхностью воды. плывя на спине и работая ногами, матрос-спасатель транспортирует утопающего к катеру, шлюпке или берегу.

27. При буксировке с захватом под подмышки матрос-спасатель крепко подхватывает утопающего под подмышки и буксирует его с помощью ног.

28. При буксировке с захватом под руку матрос-спасатель, приблизившись сзади, просовывает свою левую (правую) руку под соответствующую руку утопающего. Затем берет его левую (правую) руку выше локтевого сустава, прижимает человека спиной к себе и буксирует на боку в безопасное место. Плавание на боку, когда свободна одна рука и ноги, дает возможность матросу-спасателю ориентироваться, выбирать направление при транспортировке утопающего и буксировать его на большие расстояния.

29. При буксировке с захватом выше локтей матрос-спасатель обхватывает обе руки утопающего за локти, оттягивает их назад, затем просовывает свою левую (правую) руку спереди под подмышку и проводит ее за спину человека. Затем левой (правой) рукой захватывает правую (левую) руку утопающего выше локтя и сильно прижимает человека спиной к себе.

30. При буксировке с захватом за волосы или воротник матрос-спасатель, захватив рукой волосы или воротник одежды утопающего, плывет на боку, работая свободной рукой и ногами. Буксировать человека надо выпрямленной рукой поддерживая его голову над поверхностью воды так, чтобы вода не попала в дыхательные пути.

31. Утопающий обычно находится в полушоковом состоянии, испуган, объят страхом. Поэтому при виде матроса-спасателя он судорожно хватается за него, что грозит гибелью обоим. Чтобы освободиться от захватов утопающего матрос-спасатель должен приложить большие усилия, а иногда и применить силу. Чаще всего утопающий хватает спасателя за кисти рук, шею (спереди и сзади), туловище (через руки и под руки), за ноги. В таком случае спасатель должен нырнуть под воду. Если ныряние не помогает, то нужно применить один из следующих способов освобождения от захватов пострадавшего.

32. Освобождение от захвата за кисти рук.

Матрос-спасатель, прежде всего определяет, как расположены большие пальцы утопающего. Затем сильным рывком в сторону больших пальцев разводит ему руки. Одновременно с этим подтянув ноги к животу и упершись ими в грудь человека, он отталкивается от него, и затем резким движением разворачивает пострадавшего спиной к себе и буксирует.

33. Освобождение от захвата за шею спереди.

Матрос-спасатель, упираясь ладонью в подбородок утопающего большим и указательным пальцами, старается закрыть ему нос, а другой рукой в это же время обхватывает утопающего за поясницу. Затем, нажимая пальцами на нос, сильно прижимает человека к себе и резко толкает его в подбородок, сгибая в пояснице. Освобождение можно усилить и ударом колена в низ живота пострадавшего, однако этот прием допустим только в крайних случаях.

34. Освобождение от захвата за шею сзади.

Матрос-спасатель одной рукой захватывает утопающего за кисть противоположной руки, а второй поддерживает локоть. Затем, резко приподнимая локоть вверх и выворачивая кисть вниз, выскальзывает из-под рук утопающего, но захваченной руки не отпускает, а продолжает разворачивать человека спиной к себе и буксирует его. Освобождение от захвата за туловище через руки. Спасатель, сжав кисти рук в кулаки, наносит удар большими пальцами в область ребер утопающего и приступает к буксировке.

35. Освобождение от захвата за туловище под руки.

Матрос-спасатель освобождается от захвата утопающего тем же приемом, что и при захвате за шею сзади.

36. Освобождение от захвата за ноги.

Матрос-спасатель одной рукой захватывает голову утопающего в области виска, а другой – подбородок (с противоположной стороны) и энергично поворачивает ее в сторону и набок до тех пор, пока не освободится. Затем, не отпуская головы утопающего, всплывает с ним на поверхность и начинает буксировку. Если прием освобождения от захвата утопающего не дал положительного результата, то, не теряя времени, его следует повторить.

37. Если утопающий утонул, то его необходимо поднять со дна водоема. Если человек лежит на грунте лицом вверх, то матрос-спасатель приближается к нему со стороны головы и приподнимает ее. Затем, взяв человека под подмышки, матрос-спасатель энергично отталкивается от дна, всплывает на поверхность воды и буксирует его. Если человек лежит на грунте лицом вниз, то спасатель приближается к нему со стороны ног, подхватывает под подмышки и, приподняв, энергично отталкивается от дна. Выносить пострадавшего из воды удобнее с упором на плечи или на бедра. Достигнув безопасного места, матрос-спасатель немедленно приступает к оказанию первой помощи.

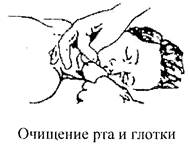

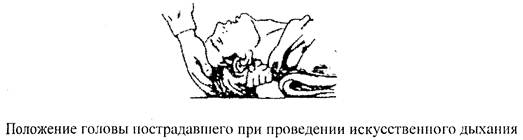

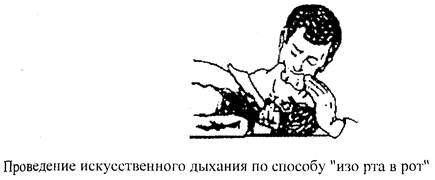

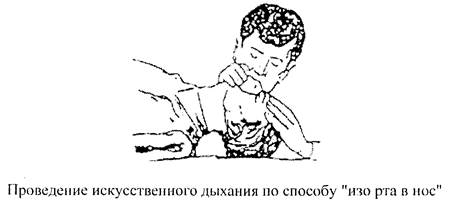

38. Способ искусственного дыхания «изо рта в рот» заключается в том, что оказывающий помощь производит выдох из своих легких в легкие пострадавшего через специальное приспособление или непосредственно в рот или нос пострадавшего. Для производства искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, раскрыть ему рот и после удаления изо рта посторонних предметов и слизи, закинуть ему голову и оттянуть нижнюю челюсть. После этого оказывающий помощь делает глубокий вдох и с силой выдыхает в рот пострадавшему. При вдувании воздуха, оказывающий помощь плотно прижимает рот к лицу пострадавшего так, чтобы по возможности охватить своим ртом рот пострадавшего, а своим лицом зажать ему нос. После этого спасающий откидывается назад и делает вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего опускается, и он произвольно делает пассивный выдох. При невозможности полного охвата рта пострадавшего, вдувать воздух следует через нос, плотно закрыв при этом рот пострадавшего.

39. Вдувание воздуха через рот или нос можно производить через марлю, салфетку, носовой платок так, при каждом вдувании происходило достаточное расширение грудной клетки пострадавшего.

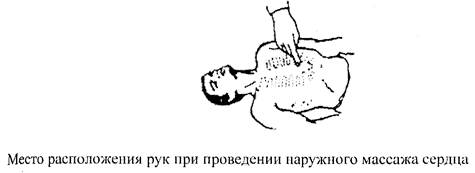

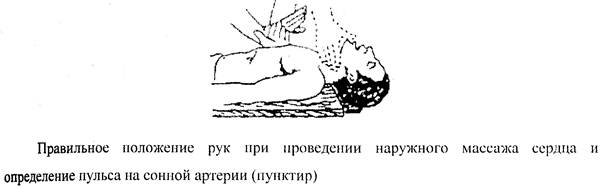

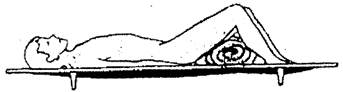

40. При отсутствии у пострадавшего пульса одновременно с искусственным дыханием необходимо провести наружный массаж сердца. Для этого пострадавшего следует уложить спиной на жесткую поверхность, обнажить у него грудную клетку, снять пояс и другие стесняющие предметы. Оказывающий помощь должен встать с правой или левой стороны пострадавшего и занять такое положение, при котором возможен наклон над потерпевшим. Определив положение нижней трети грудины, оказывающий помощь должен положить на нее верхний край ладони разогнутой до отказа руки, а затем поверх руки наложить другую руку и надавливать на грудную клетку, Надавливание следует производить быстрым толчком так, чтобы продвинуть нижнюю часть грудины вниз в сторону позвоночника. Усилие следует концентрировать на нижнюю часть грудины, которая благодаря прикреплению ее к хрящевым окончаниям нижних ребер является подвижной.

Наружный массаж сердца

41. Иногда в воде могут находиться несколько утопающих. Это случается при авариях на средствах водного транспорта, разрушении причальных сооружений, мостов и в некоторых других случаях. В таких условиях спасение людей требует строгой, реальной оценки ситуации. В первую очередь, необходимо подать доски, бревна, шесты, спасательные круги удерживающимся на воде, затем помочь людям, находящимся недалеко от берега. Тех, кто не может удержаться на воде, спасают вплавь. При спасении вплавь матрос-спасатель может оказать помощь только одному человеку.

42. В зимнее время на водоемах возможно попадание человека в полынью. Оказывая в этом случае помощь утопающему, нельзя приближаться к полынье стоя, так как существует опасность провалиться под лед. К утопающему следует ползти на животе, затем, в зависимости от обстановки, у места пролома подать человеку багор, лестницу, веревку, доску, ремень или шарф. Если нет никаких приспособлений для оказания помощи, то два-три человека ложатся на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, продвигаются к пострадавшему, чтобы помочь ему выбраться из места пролома на лед и переправиться на берег. Для оказания помощи провалившимся под лед применяются также специальные спасательные средства: доски, шесты, сани, шлюпки и др.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

43. Матрос-спасатель должен:

43.1. разбирать, очищать и смазывать соответствующие приспособления, механизмы, оборудование, инструмент и аппаратуру;

43.2. убирать рабочее место (мусор (отходы) в соответствующие места (контейнеры), приспособления, инструмент и аппаратуру в специально отведенные для них места);

43.3. делать записи в вахтенном журнале, указывая выявленные несоответствия (недостатки) и др.;

43.4. поставить необходимое оборудование (рацию (мобильный телефон), фонарик, др.) на зарядку;

43.5. соблюдать меры личной гигиены (мыть руки и лицо с мылом, принимать пищу в установленных для этого местах, пить воду из источников питьевого водоснабжения, принимать душ, переодеваться в чистую одежду и обувь);

43.6. немедленно извещать руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

44. В случае получения травмы использовать аптечку первой помощи, сохранить по возможности место травмирования в том состоянии, в котором оно было на момент травмирования, немедленно сообщить руководителю работ.

45. При несчастном случае на производстве необходимо:

45.1. быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

45.2. немедленно сообщить о происшествии руководителю работ.

46. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.

47. В случае противоправных действий других лиц немедленно сообщить об этом руководителю работ, а при необходимости – вызвать работников милиции по телефону 102.

Типовая инструкция по охране труда для матроса транспортного судна

ТОИ Р-31-001-96

(утв. распоряжением Федеральной службы морского флота РФ от 18 ноября 1996 г. №

МФ-34/2971)

Вводится в действие с 1 марта

1997 г.

Введение

Настоящая типовая инструкция по охране

труда для массовых профессий работников плавсостава судов, плавающих под флагом

Российской Федерации, составлена в соответствии с требованиями ст. 145

«Кодекса законов о труде Российской Федерации», ст.ст. 9, 10 и 12 «Основ

законодательства Российской Федерации об охране труда» и «Положения о

порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда»,

утвержденного Министерством труда (Постановление № 129 от 01.07.93 г.). Типовая

инструкция составлена на основании РД 31.81.10-91 «Правил техники безопасности на

судах морского флота» (с изменениями согласно Извещению по охране труда №

1-95), «Санитарных правил для морских судов», с учетом требований

других современных нормативных документов.

Типовая инструкция предназначена для

использования их администрациями судов и предприятий (пароходств) всех видов

собственности, имеющих флот, для разработки судовых инструкций по охране труда

для морских профессий. При разработке инструкций по охране труда для профессий

судовых экипажей, администрации указанных предприятий, судов должны включить в

них требования безопасности с учетом специфики выполняемой работы. Такие

инструкции по охране труда утверждаются, регистрируются и направляются на суда

в соответствии с «Методическими указаниями по разработке правил и

инструкций по охране труда», утвержденными Минтрудом РФ 01.07.93 № 129.

Руководители предприятий должны обеспечить инструкциями по охране труда всех

членов экипажей судов и руководителей заинтересованных подразделений (служб)

предприятия.

I. Общие требования безопасности

1.1. Требования безопасности труда,

изложенные в настоящей Типовой инструкции, распространяются на лиц, выполняющих

работу старшего матроса (судового плотника), матросов I класса, II класса и

совмещающих другие профессии с профессией матроса.

1.2. К работе в качестве матроса

допускаются мужчины, достигшие 18-летнего возраста, имеющие удостоверения

(свидетельства) квалификационной комиссии, прошедшие медицинское

освидетельствование и инструктаж по безопасности труда.

1.3. Ежедневная нормальная

продолжительность рабочего времени составляет 8 часов, то есть 40 часов в

неделю с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

На судах с круглосуточной работой

устанавливается трехсменный график вахт, а для членов экипажей группы

«А» атомоходов и судов АТО — четырехсменный график вахт (работ).

На судах, эксплуатируемых

некруглосуточно, устанавливается двух- или односменный график вахт. В

зависимости от конкретных условий могут устанавливаться графики вахт (работ)

продолжительностью свыше 8 часов, но не более 12 часов в сутки.

Продолжительность вахт в ночное время не сокращается.

Для членов экипажа устанавливается

суммированный учет рабочего времени.

1.4. Продолжительность ежедневного

отдыха не может быть менее 12 часов. Члены экипажа должны иметь в течение суток

(24 часов), по крайней мере, один непрерывный 8-часовой отдых.

Еженедельные дни отдыха и праздничные

дни или другие дни отдыха за работу в эти дни, а также суммированные дни

отдыха, по желанию члена экипажа, должны предоставляться в любом отечественном

или зарубежном порту.

1.5. При выполнении работ матрос может

контактировать с опасными и вредными производственными факторами.

Опасным

производственным фактором называется фактор, воздействие которого на

работающего, в определенных условиях, может привести к травме или к внезапному

ухудшению здоровья, вредным — к снижению работоспособности или к

заболеваниям. К опасным и вредным производственным факторам относятся: вредные

химические вещества, пыль, шум, вибрация, электромагнитные поля, биологические

факторы, неблагоприятные метеоусловия, микроклимат помещений и др.

1.6. Матрос должен знать о возможном

контакте с вредными и опасными производственными факторами:

(01) при работах в замкнутых

пространствах (топливных, балластных и др. танках) может иметь место недостаток

кислорода, испарения нефтепродуктов;

(02) при производстве малярных работ —

пары растворителя;

(03) при палубных работах на открытом

воздухе — неблагоприятные метеофакторы, острые кромки, заусенцы, движущиеся

механизмы, подвижные части производственного оборудования; при работе на

высоте, при забортных работах — возможность падения и утопления; при

погрузочно-разгрузочных работах — падение груза;

(04) при ремонтных работах — шум,

локальная вибрация, пыль, острые кромки, заусенцы, вредные вещества,

образующиеся при сварочных работах.

1.7. Выделяют 3 класса условий и

характера труда:

1 класс — оптимальные

условия. Исключено неблагоприятное воздействие на здоровье человека опасных и

вредных производственных факторов.

2 класс — допустимые

условия. Уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает

установленных гигиенических нормативов. Возможно незначительное изменение

здоровья, которое восстанавливается во время регламентируемого отдыха в течение

рабочего дня или к началу следующей вахты.

3 класс — опасные и

вредные условия труда. Уровень опасных и вредных производственных факторов

превышает гигиенические нормативы, что может привести к стойкому снижению

работоспособности или нарушению здоровья.

Контакт с опасными и вредными

производственными факторами может приводить к травмам или к развитию различных

профессиональных заболеваний с поражением сердечно-сосудистой, дыхательной,

нервной систем, печени, почек и др.

1.8. При выполнении судовых работ, в

соответствии с видом опасных и вредных производственных факторов, матрос обязан

пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодеждой — штормовой,

утепленной и др.; спецобувью и предохранительными приспособлениями — защитной

каской, страховочным поясом, очками, респиратором, наушниками, рукавицами

брезентовыми, резиновыми перчатками и др.) с обязательным выполнением правил

личной гигиены.

1.9. При выполнении порученной работы

матрос не должен покидать свое рабочее место без разрешения руководителя или

принимать участие в производстве работ ему не порученных. Во время работы не

разрешается курить и принимать пищу.

1.10. При использовании оборудования

бытового назначения матрос обязан выполнять требования инструкции по его

эксплуатации.

1.11. При переноске различных предметов

(груза) на судне одним человеком масса груза не должна быть более 20 кг (кроме

грузовых работ, п. 3.7.9). При массе груза от 20 до 40 кг он должен

переноситься с помощью двух человек. В остальных случаях груз должен

перемещаться с помощью механизмов и приспособлений.

1.12. При нахождении на судне

запрещается:

(01) распивать спиртные напитки и

являться на судно в состоянии алкогольного опьянения;

(02) спускаться или входить в трюма и

отсеки судна без разрешения администрации и без сообщения об этом вахтенному

помощнику капитана;

(03) входить в неосвещенные трюма и

другие судовые помещения;

(04) снимать, переставлять ограждения,

знаки и другие устройства, обеспечивающие безопасность работ;

(05) работать неисправным инструментом и

на неисправном оборудовании, при обнаружении неисправности механизма его надо

немедленно остановить;

(06) самостоятельно производить ремонт

электрооборудования;

(07) становиться или садиться на

комингсы открытых трюмов, фальшборт, ограждения, кнехты, прыгать с борта судна

на причал, другие суда и в воду;

(08) спускаться на лед с судов и

причалов, переходить по льду в местах, не предназначенных для этого;

(09) находиться в местах производства

судовых работ лицам, не участвующим в работе;

(10) курить, пользоваться открытым огнем

и бытовыми электронагревательными приборами, за исключением специально

выделенных мест;

(11) выбрасывать за борт горящие или

тлеющие предметы (окурки и др.);

(12) купаться с судов, шлюпок, плотов на

акваториях портов и судоремонтных заводов;

(13) передвигаться по судовым трапам не

держась за поручни и в обуви без задников или в колодках;

(14) высовываться в иллюминатор во время

швартовных операций, оставлять открытыми иллюминаторы при уходе из помещения.

1.13. При нахождении на территории порта

(судоремонтного завода) запрещается:

(01) ходить по железнодорожному полотну

и проезжей части дороги;

(02) переходить железнодорожные пути

вблизи движущегося состава;

(03) пролезать под вагонами и через

автосцепы стоящего состава;

(04) обходить стоящие вагоны на

расстоянии ближе 2 м;

(05) при переходе пути у стрелок,

становиться ногой между рельсом и пером стрелки;

(06) проходить через зону работы

грузоподъемных кранов и судовых стрел во время производства грузовых работ;

(07) проходить вблизи штабелей

складированного груза.

1.14. Пользоваться аппаратами КИП, АСВ-2

и водолазным снаряжением с разрешения старшего помощника капитана могут только

матросы, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующий документ.

1.15. Каждый член экипажа судна должен

знать правила оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях (Приложение) и уметь ее оказывать.

1.16. О всех замеченных неисправностях

оборудования, устройств матрос должен сообщить руководителю работ (боцману,

помощнику капитана). При несчастных случаях необходимо немедленно оказать

первую помощь пострадавшему, вызвать врача или лицо, исполняющее обязанности

врача, и сообщить о случившемся вахтенному помощнику капитана или руководителю

работ, по возможности сохранив обстановку на месте происшествия для

расследования.

1.17. Требования Инструкции по охране

труда являются обязательными для работника. Невыполнение этих требований

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины

II. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работ производится

подготовка рабочего места. Место производства работы должно быть хорошо

освещено, свободно от посторонних предметов. Снег и лед должны быть убраны.

2.2. Перед началом работ матрос должен:

(01) при выполнении опасных и редко

выполняемых работ (в замкнутых помещениях, отсеках, емкостях и др.) получить

инструктаж по безопасности труда от руководителя работ;

(02) проверить надежность и исправность

средств индивидуальной защиты;

(03) убедиться, что оборудование,

механизмы и инструменты находятся в исправном состоянии;

(04) проверить действие оборудования и

механизмов на холостом ходу.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Требования безопасности при

эксплуатации трапов и сходен

3.1.1. Переход с судна на берег и

обратно, с судна на судно разрешается только по надежно закрепленным трапам или

сходням, имеющим с обеих сторон леерное ограждение и предохранительную сетку.

3.1.2. Установка трапов и сходней

производится по указанию старшего помощника капитана. Если матрос заметил

неисправности или дефекты в трапталях, коромысле, цепочках, скобах, обухах и

других деталях, он должен доложить об этом руководителю работ.

3.1.3. Во время установки и уборки

трапов находиться на трапе и его нижней площадке запрещается. В случае

необходимости выхода на трап или верхнюю площадку (снятие, укладка стоек и др.)

матрос обязан надеть предохранительный пояс, страховочный канат которого

крепится за прочные конструкции на борту судна.

3.1.4. Вахтенный матрос у трапа обязан

следить:

(01) за исправным состоянием трапа и

леерного ограждения;

(02) за наличием у трапа спасательного

круга с линем и багра;

(03) чтобы нижняя площадка трапа была

расположена на причале. Если площадка расположена выше 400 мм над поверхностью

причала или над водой, то должна быть проложена дополнительная сходня, закрепленная

на площадке трапа;

(04) за состоянием освещения трапа в

темное время суток;

(05) чтобы на трапе не создавалось

встречных потоков и скопления людей;

(06) чтобы во время переноски грузов

проход людей, не участвующих в их перемещении, прекращался;

(07) чтобы трап не перегружался и не

подвергался ударам;

(08) за прочностью крепления сходни,

отсутствием ее подвижки;

(09) чтобы у сходни был установлен и

надежно закреплен фальшбортный трап с поручнями;

(10) за креплением и расположением сетки

под сходней или трапом;

(11) чтобы сходни и трапы в зимнее время

были очищены от снега и льда.

3.1.5. При подъеме и спуске по трапам и

сходням нужно одной рукой держаться за поручень или леер.

3.1.6. У места установки штормтрапа

должен быть надежно закреплен фальшбортный трап с поручнями.

3.1.7. Спуск и подъем по штормтрапу

допускается только по одному человеку. При передвижении по штормтрапу

необходимо держаться за тетивы (или средний трос), а не за балясины.

3.1.8. Запрещается:

(01) спуск и подъем людей с грузом более

20 кг по сходням и трапам;

(02) прыгать с борта на причал или

обратно, с судна на судно или переходить, используя лестницы, доски и др.;

(03) сбрасывать, тащить или кантовать

грузы на трапах и сходнях;

(04) пользоваться штормтрапом, если на

нижней поверхности верхней балясины отсутствует товарный знак изготовителя,

номер штормтрапа, его длина, рабочая нагрузка и дата испытания;

(05) пользоваться штормтрапом, если

нижняя или балясина не достает до уровня воды, причала или палубы плавсредства;

(06) крепить штормтрап на борту за

балясины;

(07) при подъеме или спуске по

штормтрапу держать что-либо в руках. Все вещи поднимают (спускают) на лине.

3.2. Требования безопасности при

швартовных операциях

3.2.1. Матрос должен знать схему заводки

швартовных канатов и расположение опасных зон.

3.2.2. При подготовке к швартовным

операциям основные швартовные канаты должны быть разнесены по палубе,

образовавшиеся калышки разогнаны, бросательные концы приготовлены к подаче,

лацпорты и иллюминаторы в районе производства работ задраены.

3.2.3. Подавать па берег бросательный

конец или линь линеметательного устройства следует после предупредительного

окрика: «Берегись!».

3.2.4. Бросательный конец следует

крепить на некотором расстоянии от середины огона так, чтобы при креплении

каната на швартовной тумбе бросательный конец не был зажат канатом.

3.2.5. Поданный канат нужно травить

постепенно, по мере его выбирания на берегу (на судне). Тяжелые канаты и

канаты, выбираемые с помощью механизмов, надо потравливать через кнехт, заложив