На большей части серийных Ла-7 вместо трех пушек УБ-20 (Б-20), представлявших собой 12,7-миллиметровый пулемет УБ с увеличенным до 20-мм калибром, ставили стандартное для Ла-5 вооружение из двух ШВАКов. Пушки УБ-20, весившие всего 25 кг, первоначально обладали довольно низкой надежностью. И хотя за несколько месяцев этот показатель удалось значительно улучшить, до конца войны выпустили только 368 трехпушечных Ла-7.

Вскоре после запуска в серию начался поиск путей повышения летно-технических характеристик истребителя Ла-7, приведший к возникновению целого ряда модификаций. Первым появился Ла-7ТК, оснащенный двумя турбокомпрессорами ТК-3. Летом 1944 года он закончил заводские испытания. Турбокомпрессоры обеспечили повышение практического потолка с 10750 до 11800 м и верхней границы высотности двигателя с 6000 до 8000 м. Максимальная скорость на этой высоте достигла 676 км/ч. Но необходимости в крупносерийной постройке такого самолета не было, так как основной диапазон высот воздушных боев на советско-германском фронте заключался в пределах 1000-5000 м. К тому же турбокомпрессоры работали недостаточно надежно. Для борьбы с предполагавшимися полетами немецких высотных разведчиков построили десять Ла-7ТК, но никаких сведений об их реальном боевом применении не сохранилось.

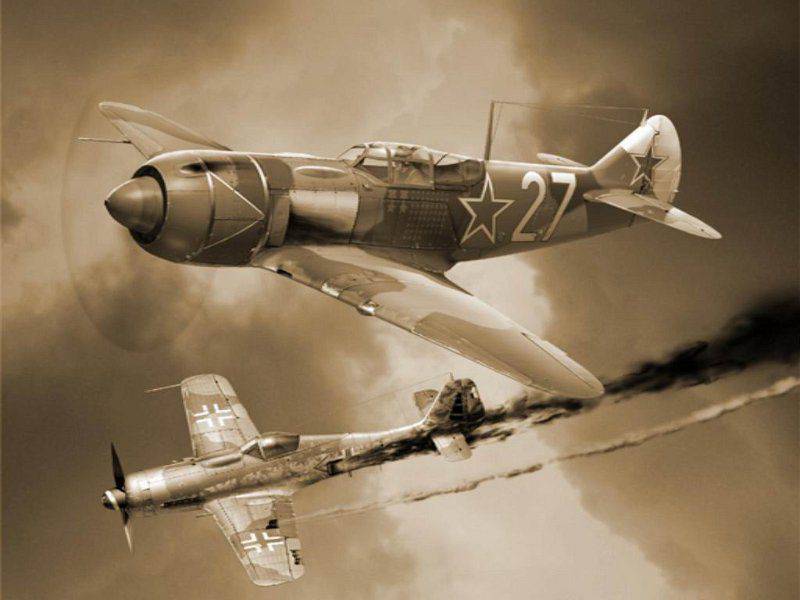

Первым на новые машины в августе 1944 года перевооружили 176-й гвардейский истребительный авиаполк. Заместителем командира этого ГИАП служил лучший ас антигитлеровской коалиции трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, одержавший в воздушных боях 62 победы, из них 17 — на Ла-7. Сначала он получил трехпушечный вариант самолета, но затем летал на обычном двухпушечном. Именно этот истребитель с бортовым номером «27», на котором Иван Никитович 24 февраля 1945 года сбил реактивный Ме-262, сейчас выставлен в коллекции Монинского авиационного музея.

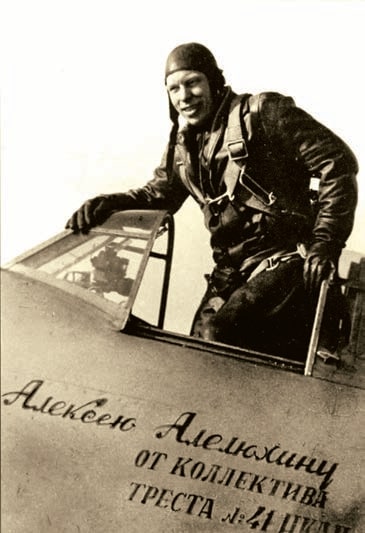

Среди других полков, воевавших на Ла-7, нельзя не упомянуть 9-й ГИАП, в котором сражались такие знаменитые асы, как Султан Амет-Хан (30 лично сбитых + 19 — в группе), Алексей Алелюхин (40+17), Владимир Лавриненков (35+11) и Александр Карасев (30+11). На этих машинах летал весной 1945-го 156-й ИАП, его командир. Сергей Долгушин закончил войну с личным счетом в 17 побед плюс 11 сбитых в группе.

О боевом потенциале истребителя наиболее красноречиво говорят результаты фронтовых испытаний Ла-7, проводившихся с сентября по октябрь 1944 года в 63-м ГИАП под командованием Героя Советского Союза гвардии подполковника Горбатова. Согласно «Отчету об испытаниях на боевое применение самолета Ла-7 с двигателем АШ-82ФН», к началу испытаний 63-й полк имел на вооружении 30 «Ла-седьмых», выпущенных на 381-м заводе летом 1944 г. Все самолеты несли двухпушечное вооружение. Базировался полк на литовских грунтовых аэродромах Шяуляй и Пурачай. Личный состав состоял большей частью из ветеранов, имевших прекрасную подготовку и богатый боевой опыт. Некоторые пилоты начинали воевать на Ла-5 еще в период Сталинградской битвы.

За весь период испытаний летчики полка произвели 116 групповых боевых вылетов. Наибольшее количество вылетов (55) совершено на прикрытие действий сухопутных войск и бомбардировочной авиации, 22 раза пилоты летали на разведку, 20 раз — на сопровождение штурмовиков и всего 14 раз — на «свободную охоту». 47 раз летчики 63-го ГИАП встречали в воздухе самолеты противника, обычно летавшие группами по 8-10 машин. В 39 случаях эти встречи сопровождались воздушными боями. Интересно, что 94% машин, с которыми пришлось драться нашим пилотам, составляли FW-190. Еще 4% приходится на Ме-109G и только 2% — на все остальные типы германских самолетов. Это указывает на то, что с осени 1944 года «Фокке Вульф» стал для немцев фактически единственной универсальной боевой машиной Восточного фронта.

Но если в 1942-1943 годах «Фокке Вульф» с мотором воздушного охлаждения еще мог сражаться на равных с советскими истребителями, то с появлением таких машин, как Ла-7 и Як-3, этот самолет окончательно утратил свои преимущества. Наши летчики отмечали, что Ла-7 легко догоняет FW-190 как при горизонтальном полете, так и на вертикали, а превосходство в маневренности позволяет зайти «фоккеру» в хвост уже на третьем-четвертом вираже. Единственное, в чем немецкий самолет превосходил Ла-7, была более высокая скорость пикирования, с помощью которой германские летчики обычно пытались выйти из боя.

Соответственно выглядели и итоги воздушных боев. За месяц пилоты 63-го полка уничтожили 55 вражеских самолета(52 FW-190 и 3 Ме-109), потеряв всего 4 истребителя и 3 летчиков (один спасся на парашюте). В качестве примера можно привести один бой, состоявшийся 25 сентября, когда шестерка Ла-7 под командованием майора Воронкова атаковала 12 «Фокке Вульфов» и сбила 7 самолетов, потеряв один.

Конечно, такое соотношение объясняется не только техническим превосходством советской авиатехники, но и уровнем подготовки летного состава. Как уже отмечалось, с нашей стороны действовали пилоты высокого класса. В Германии же к тому времени средний уровень боевой подготовки летчиков значительно упал, и на фронт стали попадать в большинстве своем молодые пилоты, обреченные на гибель если не в первом, то во втором или в третьем бою. Кроме того, на «Фокке Вульфы» пересадили многих пилотов из бомбардировочной и транспортной авиации, не владевших в полной мере искусством воздушного боя. Поэтому неудивительно, что в отчете об испытаниях сказано: «Истребители противника не летают на свободную охоту, ходят большими группами, в бой вступают неохотно и только при своем численном превосходстве».

Отмечался и ряд недостатков нового «Лавочкина». Помимо уже упомянутой высокой температуры в кабине (окончательно избавиться от этого дефекта не удалось и на Ла-7), летчики указывали на неудачную систему привязных ремней, сковывающих движения, отсутствие авиагоризонта, затрудняющее полеты в облаках, и не вполне надежную работу силовой установки. Из-за отказов мотора за месяц потерпели аварию 4 истребителя, но, к счастью, это не сопровождалось гибелью пилотов. Вскоре выяснилось, что перебои в работе двигателя вызывало попадание аэродромной пыли в воздухозаборники. На Ла-5, где всасывающий патрубок двигателя расположен сверху на капоте, такой проблемы не возникало. Не проявилась она и на госиспытаниях Ла-7, проходивших на заснеженном аэродроме. В последствии на Ла-7 стали устанавливать противопыльные фильтры.

И все же в заключении отчета подчеркивалось, что самолет успешно выдержал испытания на боевое применение, доказав превосходство над истребителями противника. Таким образом, советские ВВС получили первоклассный истребитель, способный закрепить достигнутый еще в 1943 году количественный перевес над люфтваффе качественным превосходством.

Появившиеся на завершающим этапе войны наиболее совершенные модификации известных истребителей Ме-109К и FW-190D, обладавшие совершенной аэродинамикой и оснащенные мощными моторами с системами водометанольного форсирования, могли составить серьезную конкуренцию «Ла-седьмому». Но немецкая авиапромышленность, задыхавшаяся от нехватки сырья, уже трещала по всем швам. Новых самолетов успели выпустить довольно мало, и погоды они не сделали.

В результате Ла-7 наряду с истребителями Яковлева поставил победную точку в четырехлетнем воздушном единоборстве на советско-германском фронте. Истребитель Лавочкина не стал долгожителем, и его послевоенная служба завершилась довольно быстро. Деревянная конструкция этого самолета не была рассчитана на длительную эксплуатацию. Истребитель создавался в разгар войны, когда боевая убыль самолетов обгоняла сроки физического износа. Гарантийный срок эксплуатации Ла-7 при хранении без консервации не превышал трех лет. Фактически же они редко выдерживали и такой срок. Изготовленные в годы войны самолеты порой не пропитывались антисептическими растворами. В итоге плесень и гниль постепенно разрушали деревянные крылья и фюзеляжи. Наиболее сильно это происходило в районах с влажным климатом. Широко известен случай, когда целый полк «Ла седьмых», переброшенный осенью 1945 года на Дальний Восток, вскоре был списан на слом, так и не сделав ни одного вылета.

Впрочем, после войны необходимость в этих машинах быстро отпала. «Дюралевый кризис» навсегда отошел в прошлое, и встал вопрос о цельнометаллической авиации. Созданный весной 1946-го цельно дюралевый Ла-9 (и его дальнейшее развитие-Ла-11), хотя и ненамного опережал Ла-7 по скоростным и маневренным характеристикам, зато значительно превосходил его по дальности полета и огневой мощи. А более просторная и удобная кабина с хорошей вентиляцией позволила быстро забыть о тех неудобствах, которые испытывали пилоты Ла-7,

С целью дальнейшего повышения летных данных предпринимались попытки установить на Ла-7 более мощные двигатели. Были построены машины, оборудованные двигателями М-71 и АШ-83. Программу Ла-7-М-71 быстро свернули из-за того, что двигатель М-71 серийно не строился, да и доверие к нему после целого ряда неудач (в частности — с И-185) было основательно подорвано. Ла-7-АШ-83 (заводское обозначение «120»), напротив, прошел полный цикл заводских испытаний, показав прекрасные результаты. На этом самолете впервые в СССР установили ламинарное крыло и вооружение из двух пушек Нудельмана-Суранова НС-23. Истребитель развивал скорость 604 км/ч у земли и 725 км/ч на высоте 7400 м. Но на дворе уже стояла осень 1945 года. Война закончилась, дюралюминия хватало, и выпускать очередной деревянный истребитель просто не имело смысла. Да и мотор АШ-83 считался недоведенным.

К началу 1947-го последние «Ла седьмые» были сняты с производства, а вскоре и с вооружения Советских ВВС.

Немного дольше продолжалась служба Ла-7 в Чехословакии — единственном иностранном государстве, получившем от Советского Союза эти истребители. Первые восемь самолетов поступили в 1-й чехословацкий истребительный полк, воевавший на советско-германском фронте, в конце марта 1945 года. В апреле в 1-й и 2-й полки прибыли еще 46 машин. Пока самолеты облетывались и осваивались летным составом (а делалось это по-чешски неторопливо и обстоятельно), война закончилась, и ни один из чехословацких Ла-7 так и не принял в ней участие.

В ходе послевоенной реорганизации чехословацких ВВС все истребители Лавочкина, (помимо Ла-7 там находилось еще несколько десятков Ла-5ФН), свели в 4-ю авиадивизию, базировавшуюся в Словакии. Самолеты, переименованные в S-97, применялись в основном для подготовки летчиков. Чехи бережно ухаживали за своими немногочисленными истребителями, не допуская хранения на открытых стоянках. Тем не менее, проведенные в октябре 1946-го статические испытания одной из машин показали, что ее фюзеляж выдерживает всего 50% расчетных перегрузок. Пилотаж на «Лавочкиных» немедленно запретили, и в дальнейшем они выполняли в полете лишь простейшие эволюции. Однако это не помешало им в 1947 году совершить несколько боевых вылетов, атакуя базы бандеровцев в Сланских горах.

В 1948 году все боеспособные S-97 передали авиаотряду «Сбора народной беспечности» (чешский аналог КГБ), где отдельные экземпляры числились еще в начале 50-х годов.

Думаю, стоит отдельного упоминания попытки оснащения Ла-7 реактивными установками. Осенью 1944-го, под влиянием сообщений о первых немецких реактивных истребителях, в короткий срок был разработан и к концу года построен Ла-7Р с дополнительным ракетным двигателем. Двигатель В. П. Глушко РД-1ХЗ (ракетный двигатель первый с химическим зажиганием), размещался в переделанной хвостовой части фюзеляжа, в связи с чем вертикальное оперение было повышено, а горизонтальное — немного приподнято. За 3,5 минуты работы двигатель расходовал 90 л керосина и 180 л азотной кислоты, обеспечивая истребителю прирост скорости 80 км/ч. Все остальное время полета он представлял собой фактически ненужный балласт, из-за которого летные данные машины (особенно — маневренность) заметно снижались. Кроме того, ракетный двигатель был весьма опасен. За время испытаний весной 1945 года произошло два взрыва, на земле и в воздухе, к счастью, не повлекшие за собой человеческих жертв. Самолет признали негодным к принятию на вооружение. Всего построено два Ла-7Р, один из которых 18 августа 1946 года принял участие в авиационном празднике в Тушине.

Еще с конца 30-х годов в СССР неустанно предпринимались попытки улучшить летные качества серийных самолетов путем подвески прямоточных воздушно-реактивных (ПВРД) или пульсирующих воздушно-реактивных (ПуВРД) двигателей. Эти работы, начатые на И-15бис, неизменно давали отрицательный результат. При включении двигателей скорость и скороподъемность действительно слегка повышались. При выключении же все летные характеристики резко падали. Сколь-нибудь продолжительный полет на воздушно-реактивных двигателях был попросту невозможен из-за их чрезмерной прожорливости. И, тем не менее, во время войны и в первые послевоенные годы попытки скрестить поршневой истребитель с воздушно-реактивным мотором продолжались с завидным упорством.

Не избежал этой участи и Ла-7. Летом 1946 года испытывался Ла-7 с двумя ПуВРД Д-10, подвешенными на усиленных нервюрах под крылом в тех местах, где у обычного истребителя размещались бомбодержатели. Вопреки ожиданиям, максимальная скорость составила не 800, а всего 670 км/ч. Значительно возросшее лобовое сопротивление «съело» почти весь прирост тяги. Немногим лучше оказался Ла-126 с двумя дополнительными ВРД-430 М.М. Бондарюка, подвешенными на том же месте под крыльями. Самолет прошел заводские испытания в июне-сентябре 1946 года. Прирост скорости при включенных ПВРД составил 64 км/ч. Ни та, ни другая машина серийно не строилась.

Но вернемся к рассказу о серийной машине. Еще совсем недавно были живы летчики, летавшие на Ла-7, один из них — чех Владимир Фрос обстоятельно рассказал о своих впечатлениях от советской машины. Его достаточно большой и разнообразный летный опыт позволяет провести сравнение «Ла-седьмого» с истребителями немецкой и английской конструкции. Фрос с восхищением отзывается об истребителях конструкции Лавочкина. Несмотря на то, что Ла-7 не обладал такой уникальной маневренностью, как Як-3, но зато представлял из себя гораздо более безопасную машину, за счет высокой прочности конструкции и надежного, живучего мотора воздушного охлаждения, который к тому же давал дополнительную защиту пилоту при лобовых атаках и борьбе с бомбардировщиками.

В сравнении с Мессершмиттом Bf 109 (Фрос летал на его чехословацком варианте Авиа S-99), советские истребители Як-3 и Ла-7 показывали гораздо более высокую маневренность. Чешский пилот считает, что наши машины превосходили мессершмитт по всем статьям. Более того, по его мнению, даже реактивный Ме-262 (а Фрос летал и на Ме-262 во время службы в испытательном подразделении чехословацких ВВС) по общему комплексу летно-технических характеристик уступал советскому Ла-7. Тактика применения реактивных истребителей Мессершмитта была крайне узка и сводилась исключительно к скоростному пролету. Затягивание в воздушный бой Ме-262 было противопоказано.

Сравнивая Ла-7 со «Спитфайром» Mk IX, Фрос отдал предпочтение по полетам английскому истребителю. Управление «Ла-седьмым» было гораздо сложнее, чем «Спитфайром». Советская машина требовала приложения солидных усилий, в то время как «британцем» можно было управлять практически «кончиками пальцев». Однако необходимо отметить, что английский самолет производился на заводах со значительно более высокой культурой производства. На британских заводах не было такого количества женщин и детей, вставших к станкам взамен ушедших на фронт квалифицированных работников-мужчин. Не было необходимости для англичан, и «гнать вал производства» в том объеме, который требовался для восточного фронта.

Еще одним достоинством советского истребителя была простота технического обслуживания. Здесь с ним не смогли тягаться ни «Мессершмитт», ни «Спитфайр». Звездообразный мотор АШ-82 практически всегда был грязным по причине постоянного выброса масла, но при этом работал феноменально надежно.

Кроме всего прочего, на «Спитфайре» крайне неудачно расположили топливный бак — непосредственно перед пилотом. Подобная компоновка стоила жизни летчикам: вспыхнувший бак моментально превращал истребитель в крематорий.

Состоялись в Чехословакии и практические сравнения Лавочкина с британским и немецким истребителями, проведенные в учебных боях. На Ла-7 летал Леопольд Шром, который наглядно доказал преимущество советской машины во всех, без исключения (!), схватках с Ме-109 и «Спитфайром» Mk IX.

Самолет Ла-7 стал высшим достижением отечественной конструкторской школы военного времени. Советские инженеры сумели добиться наилучших результатов в самых сложных условиях наиболее простыми средствами и дешевыми конструкционными материалами. Истребители производились заводами, чей технологический уровень, а кроме того и квалификация работников, не шли ни в какое сравнение с западными заводами. Остается только в очередной раз восхищаться нашими конструкторами, создавшими в такое время и в таких условиях выдающийся самолет.

Источники:

Мороз С. Вершина. Истребитель Ла-7 // Авиация и время. 2012. №4. С. 4-25.

Котельников В., Орлов М., Якубович Н. Истребитель Ла-7 // Авиаколлекция. 2009. №11. С. 2-10, 14-15, 23-29.

Иванов С. Ла-7 // Война в воздухе. № 70. С. 2-9, 19-22, 40-41.

Алексеенко В., Кондратьев В. Истребитель Ла-5. // Крылья Родины. 1995. №4. С.1-3, 5-8.

Якубович Н. Неизвестный Лавочкина. М.: Яуза, Эксмо, 2012. С. 90-101.

Советский самолет ЛА-7 был создан в ОКБ-21 (город Горький, сегодня – Нижний Новгород). Разработкой руководил С. А. Лавочкин — один из лучших советских конструкторов. Этот самолет считался одним из самых эффективных средств боевой авиации во время Второй мировой войны. Он сочетал в себе важнейшие функции для завоевания превосходства в воздухе – маневренность и вооруженность.

Общие сведения

ЛА-7 – самолет, который можно классифицировать как моноплан (аппарат с одной парой крыльев). Он обладает одним двигателем, расположенным в носовой части, и единственным посадочным местом – для летчика. Его предшественник – истребитель ЛА-5, также разработанный в 21-м ОКБ. Первый прототип самолета (под кодом ЛА-120) поднялся в воздух в ноябре 1943 года.

В начале 1944-го он успешно прошел летные испытания и заступил на боевую службу. К моменту окончания войны с конвейера сошло более 5700 истребителей ЛА-7. По признанию многих советских летчиков, этот самолет был самым лучшим: высоко оценивались его маневренность, скорость, надежность и огневая мощь. За штурвалом столь высококлассного истребителя обреталась уверенность в победе над любым асом Третьего Рейха.

История появления

ЛА-7 стал результатом технологической эволюции серии из нескольких самолетов. Самым первым появились истребители ЛаГГ-2 (разработан в 1939 году) и ЛаГГ-3 (1940-й). В их создании участвовали также конструкторы М. Гудков и В. Горбунов. Второй истребитель был способен летать со скоростью 600 км/ч – намного быстрее немецких самолетов своего класса. Но он был тяжелый: на 600 кг больше, чем Як-1. Маневренность ЛаГГ-3 и скороподъемность оставляли желать лучшего.

В 1942 году появился ЛА-5 с более легким двигателем, прекрасно показавший себя в Сталинградской битве. Новый самолет превосходил «Мессершмитт», на нем было целых две пушки 20-миллиметрового калибра, и они оказались эффективнее «немца» с одним орудием, дополненным двумя пулеметами.

В 1943-м к моменту боя под Курском авиация страны получила новое поколение истребителей – ЛА-5ФН с форсированным двигателем, меньшим весом и более легким управлением. Даже новейший германский «Фокке-Вульф-190» не смог быть конкурентом этому советскому самолету. И, наконец, в конце 1943-го в воздух поднялась новая модель — ЛА-7. На ней, в сравнении с предыдущим истребителем, появилась третья пушка, а также самолет мог развивать скорость в 680 км/ч.

Конструкторский гений

Человек, руководивший созданием ЛА-7 – Семен Алексеевич Лавочкин. Он – золотой медалист, в 1918-1920 годах служил в рядах РККА и пограничных войсках. Затем отучился в Московском высшем техучилище (сегодня это МГТУ им. Баумана), где получил профессию инженера-аэромеханика. Тема его дипломной работы была связана с разработкой бомбардировщика.

Трудиться в авиаконструкторской отрасли Семен Алексеевич начал в конце 20-х, сначала занявшись проектировкой самолетов для флота СССР, а затем перейдя к работе над истребителями. Во второй половине 30-х, когда в мире уже стало неспокойно, советская власть решила уделить особое внимание развитию ВВС РККА. Сначала Лавочкин вместе с С.Н. Люшиным создал летательный аппарат ЛЛ-1, вооруженный динамо-рективными пушками. Позже появился прототип И-301, содержащий выдающиеся проектные чертежи. ЛА-7 обязан своим появлением конструкторским начинаниям Семена Алексеевича тех лет.

Характеристики

Скорость и скороподъемность самолета ЛА-7, в принципе, остались сопоставимыми с таковыми у ЛА-5ФН. Предельная скорость истребителя составила 680 км/ч (при полете на высоте 6 тыс. метров), предельный показатель у земли – 597 км/ч. Дальность перелета ЛА-7 составила 635 км, потолок высоты – 10 км 750 м.

Скороподъемность истребителя – 1098 метров в минуту. Длина машины – 8,60 м, высота – 2,54 м. Масса пустого – 2605 кг, снаряженного – 3265 кг. Площадь крыла истребителя – 17,5 кв. м. Максимальная взлетная масса – 3400 кг. Размах крыла самолета – 9,80 м. Двигатель ЛА-7 — один из трех типов: АШ-82ФН, АШ-83 либо 71. Истребитель обладает тягой в 1850 лошадиных сил (что эквивалентно 1380 киловатт). Одно из принципиальных отличий ЛА-7 от предшествующих самолетов – облегченная конструкция (благодаря лонжеронам из металла).

Вооружение

В боевое оснащение самолетов ЛА-7 входили, как правило, две 20-миллиметровые пушки типа ШВАК либо три орудия такого же калибра типа Б-20. Они умели препятствовать тому, чтобы снаряды попадали в лопасти пропеллера, благодаря установленному на них гидромеханическому синхронизатору. Боезапас для пушки ШВАК обычно составлял 200 патронов на каждое орудие. Также боекомплект дополнялся снарядами бронебойно-зажигательного типа (способными пробивать броню до 22 мм с расстояния 100 м), а также снарядами осколочно-зажигательного типа. Под крыльями самолета могли устанавливаться бомбы (до 100 кг на каждом крыле). Чаще всего это были снаряды типов ФАБ-50 и 100, ЗАБ-50, 100 (индекс обозначает массу бомбы — 50 или 100 кг).

Недостатки

Военными экспертами отмечалось, что у самолета ЛА-7 время от времени отказывала в работе гидравлика. Не совсем устойчив был и двигатель истребителя. По причине того, что воздухозаборники мотора находились в плоскости крыльев, они имели свойство засоряться пылью при взлете и посадке. Поэтому двигатель мог отказать в работе. Это свойство проглядели специалисты на государственных испытаниях: приемка проходила зимой, когда никакой пыли не было.

Признано, что двигатель на ЛА-5ФН отказывал гораздо реже, чем на ЛА-7. Маслорадиатор самолета располагался под фюзеляжем, и из-за этого в кабине было очень жарко (порядка 40 градусов зимой и 55 летом). Пилотам приходилось тяжело, учитывая то, что в кабину попадали выхлопные газы из мотора, а на стекле часто выпадал конденсат.

Сравнение с аналогами: теория и практика

Самолет ЛА-7, фото которого есть в большинстве советских учебников авиации, часто воспринимается как истребитель, намного превосходящий свои германские аналоги — FW-190 и «Мессершмитт-109». Вместе с тем сами летчики говорили, что сражаться с немецкими самолетами было очень непросто. К примеру, выполнять пикирование, по признанию некоторых советских асов, «немцы» могли гораздо лучше, чем эта машина. Поэтому выиграть поединок, если враг выполнял подобную фигуру пилотажа, могли, как правило, только наиболее опытные пилоты советских ВВС.

Но, что особенно важно, в подобных случаях ЛА-7 давал преимущество, благодаря резкому набору скорости. Сумев быстро сблизиться с немцем, можно было атаковать врага. Вместе с тем показатели радиуса виража (горизонтальной маневренности) у ЛА-7 позволяли говорить о превосходстве над германскими самолетами. Это было обусловлено более низкой нагрузкой советского истребителя на крыло: порядка 190 кг/кв.м. (когда у «немца» — более 200 кг/кв.м.). Поэтому ЛА-7 делал вираж на 3-4 секунды быстрее, чем, к примеру, «Фокке-Вульф».

Боевой опыт

ЛА-7 – это самолет, на котором совершал свои боевые задания И.Н. Кожедуб — легендарный летчик, герой Советского Союза трижды. Боевой путь он начал за штурвалом ЛА-5, на котором сбил несколько десятков самолетов. Пересев на ЛА-7, Кожедуб уничтожил 17 немецких истребителей, триумфально завершив свои боевые вылеты во время боев под Берлином.

Активное боевое применение самолета началось в июне 1944 года. Этот истребитель был в особом почете у гвардейских полков советских ВВС. О легендарном ЛА-7 положительно отзывался А.И. Покрышкин — ас, герой Советского Союза трижды. Выполняя боевые вылеты на этом самолете, он сбил 17 немецких истребителей, включая реактивный «Мессершмитт-262». Великий советский летчик считал ЛА-7 образцом отменной маневренности, скорости, силы вооружения: все это идеально сочеталось с любимой «формулой» аса: «скорость, маневр и огонь».

Самолет героя

ЛА-7 историками Великой Отечественной традиционно связывается с именем Ивана Никитовича Кожедуба, одержавшего 64 победы (больше не было ни у одного аса стран антигитлеровской коалиции). Счет сражениям летчик открыл в марте 1943 года на боевом самолете ЛА-5. Впоследствии Кожедуб совершил на истребителе данного типа 146 вылетов и сбил 20 «немцев». В мае 1944 года летчик пересел на ЛА-5ФН, который был собран на деньги, что интересно, одного колхозника из Сталинградской области. На данном самолете он уничтожил 7 единиц вражеской авиации. В августе полк Кожедуба был переведен на новые для советских ВВС истребители ЛА-7. На такого типа самолетах Иван Никитич воевал до конца Великой Отечественной.

Во время одного из боевых заданий ЛА-7 Кожедуба был подбит, его двигатель заглох. Решив не сдаваться в плен врагу, советский ас направил самолет на один из объектов на земле. Но когда истребитель стал пикировать вниз, двигатель неожиданно заработал, и Кожедуб, выведя ЛА-7 из пике, вернулся на аэродром. За всю войну Иван Никитич вылетал на боевое задание 330 раз, участвовал в 120 воздушных сражениях, в которых уничтожил 64 вражеских самолета. Награжден тремя медалями «Золотая Звезда».

Длительное время советская авиация не могла противопоставить маневренным немецким истребителям достойную машину. Отсутствие условий для исследований, ограничение в используемых материалах тормозило разработки, только конце 1943 года дефицит поставок авиационного алюминия снизился, и тщательно, пошагово модернизируя Ла 5, удалось создать истребитель Ла 7, ставший грозой реактивных мессеров…

История создания

Семен Алексеевич Лавочкин продолжал работать в начатом направлении.

Ла 5 превосходил своих предшественников, но еще не достиг нужного, на тот момент, уровня.

Предстояло улучшить скоростные качества, обратить внимание на управление машиной, снабдить более совершенным вооружением. Эти проблемы постепенно решались, однако прошло много времени, пока конструкция обрела вид, задуманный автором.

Поскольку для усиления мощности отсутствовал мотор, лучше чем АШ-82 ФН, силы сосредотачивались на поисках путей снижения массы, точной доводки аэродинамики.

Скорость улучшилась благодаря небольшим, но весомым коррективам:

- маслорадиатор установлен под кабину, что снизило ширину самолета, соответственно лобовое сопротивление;

- аналогичное действие оказало перемещение воздухозаборника с верха капота на крыло;

- уборка шасси под защитой дополнительных щитков прибавила 6 км/ч;

- усовершенствовалась форма зализов между фюзеляжем и крылом;

- максимально очистили капот от крышек, створки уменьшили;

- упростили электросеть до однопроводной;

- герметизация фюзеляжа внутри прибавила около 20 км/ч.

Снизить массу удалось за счет улучшения снабжения. Деревянные части заменили металлическими, не менее прочными, но более легкими. Конструкция потеряла 71 кг.

Прибавим улучшенный винт, выхлопную систему, и в результате получим экспериментальную версию, поднявшуюся в воздух 1 февраля 1944 года как «Эталон 1944 г.», усовершенствованный Ла 5. В дальнейшем, после ряда доработок, корректив, модель поступила на конвейер как Лавочкин Ла 7, продолжая претерпевать изменения.

Описание конструкции

Оптимальные размеры самолета Ла 7, его конструкционные особенности позволили говорить о серьезном прорыве в советском самолетостроении.

На это указывают следующие данные:

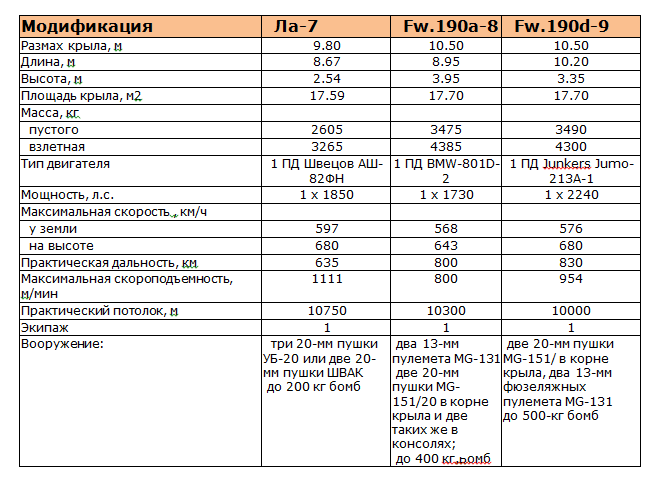

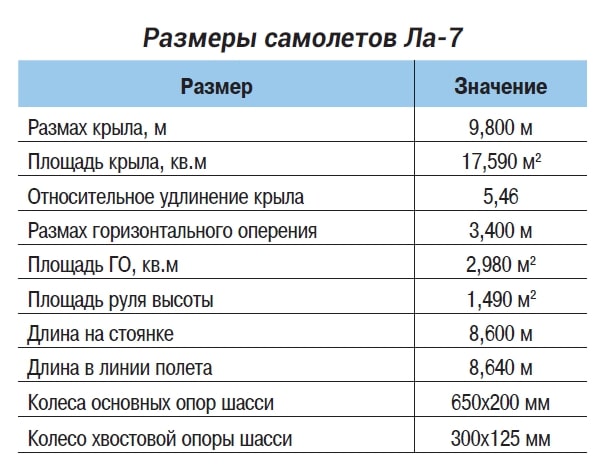

| Размах крыла | 9.8 м |

| Длина | 8.67 м |

| Высота | 2.54 м |

| Площадь крыла | 17.59 кв.м |

| Масса | |

| Пустого | 2 605 кг |

| Взлетная | 3 265 кг |

| Тип двигателя | 1 ПД Шевцов АШ-82ФН |

| Мощность | 1 х 1850 л.с. |

| Максимальная скорость | |

| У земли | 597 км/ч |

| На высоте | 680 км/ч |

| Практическая дальность | 635 км |

| Максимальная скороподъемность | 1111 м/мин |

| Практический потолок | 10 750 м |

| Экипаж | 1 чел |

| Вооружение | три 20-мм пушки УБ-20 или две 20-мм пушки ШВАК + до 200кг бомб |

Горючее распределялось на три бака.

Общий запас топлива истребителя Ла 7 составлял 466 л., при этом в центральном баке находилось 170 л, консольных – по 148 л.

Сами баки выполнялись из металла, но защищались резиновыми слоями в количестве 5 штук. Также применялась специальная система, нейтрализующая выхлопные газы. Заправка предполагалась через специальные горловины, находящиеся сверху на консолях крыла.

Много говорилось о пушках, но реже упоминаются подвески для бомб под крылом. Использовались фугасные ФАБ-50, ФАБ-100, или зажигательные ЗАБ-50, ЗАБ-100. Для выполнения стрельбы и бомбометания установлен единый прицел ПБП-1В.

Стараясь прибавить скорости, перенесли радиостанцию в хвост фюзеляжа, мачту антенны вовсе изъяли из конструкции. Результатом стал небольшой плюс для скорости, но значительное уменьшение дальности радиопереговоров.

Модификации

Несмотря на ожидания, в начальном серийном производстве решили отказаться от трех пушек УБ-20, как не прошедших испытания, имеющих некоторые дефекты. Ограничились серийным вооружением, двумя пушками СП-20 на 340 зарядов. Новинка была введена в 1945 году, и то после переработки, поскольку в начальном варианте отстрелянные гильзы повреждали при выбросе консоли и хвост.

К сожалению, уже через месяц после запуска серийного производства было обнаружено: эталонный, экспериментальный образец лучше серийных.

Промышленность стояла на столь низком уровне, что точную, изящную конструкцию полностью воспроизвести были не в состоянии. Понадобилось внесение корректив в производственный механизм, регулярное проведение контрольных испытаний, чтобы удерживать высокое качество машин, отправляемых на фронт.

В июле 1944 впервые на советских самолетах внедрен противопыльный фильтр. Описание характеристик Ла 7 убеждает, что такие машины в состоянии жить долго, поэтому рабочее состояние мотора стало проблемным вопросом. Фильтр не был идеальным, но разница во времени эксплуатации стала существенной.

В марте-апреле 1945 внесены коррективы одновременно в конструкцию фильтра и маслосистему. С марта завод №21 изготовил 368 машин с тремя пушками нового образца, которые конструкторы предполагали установить еще год назад.

Машин с новым вооружением по прежнему было мало, а контрольная проверка серийного и эталонного образцов вновь показала снижение скорости первого, в этот раз на 28 км/ч.

Новый мотор АШ-83 в августе увеличил мощность в 1.5 раза. Война к тому времени закончилась, на фронт такие самолеты не попали. Постепенно снижалось количество выпускаемых истребителей. Самолет стал испытательной машиной для исследований летного оборудования.

После пятого варианта, государственную проверку прошла машина УТИЛа 7, одноместный и двухместный учебные самолеты, весь 1946 год они выпускались для обучения новых пилотов.

Боевое применение

Описание характеристик Ла 7 говорит само за себя. Улучшения позволили ввести новые тактические варианты для боевых задач с использованием Ла 7.

Теперь советские истребители могли стремительно двигаться по вертикали, пропала необходимость для всей группы идти на большой высоте. Это стало главной причиной, по которой Ла 7 неизменно принимали бой с машинами противника, а тот пытался его избежать.

Если у FW-190 оставался шанс уйти на бреющем при экстренном снижении и торможении, то только из-за старания советских летчиков беречь свои машины.

Лобовые атаки FW-190 практически не проводились, Me-109G покидали бой.

Теперь пришла очередь советских летчиков успешно вести бои с противником, превосходящим по численности. Ла 7 не просто развивал высокую скорость при подъеме, он мог поддерживать ее на разворотах, виражах. Маневренная машина осуществляла защиту группы или наземного объекта.

Отличный разведчик, свободный охотник, и даже бомбардировщик, если в этом появлялась необходимость, самолет начал использоваться при постановке боевых задач для разных групп войск.

По фактам проведенных боев, отзывам летного состава, самолет в это время не имел равных в бою до высоты 5 000 метров.

Далее просто не приходилось экспериментировать.

Недостатки

Целый ряд проблем оставались. Отсутствие вентиляции и охлаждения двигателей доводили температуру в кабине до +40 градусов, что вместе с нестерпимыми запахами паленой резины, топливных газов снижали работоспособность летчиков.

При выполнении маневров летчику приходилось серьезно работать физически, чтобы удержать машину.

К этому приходилось прибавлять неудобные плечевые ремни, усугубляющие ситуацию.

Были вопросы к конструкции педалей. Но эти проблемы кажутся мелкими неудобствами на фоне производственных дефектов. Выпущенные с завода №21, машины страдали от обрыва обшивки крыла.

Несколько самолетов разбилось, пока опытному пилоту не удалось при деформации машины посадить ее на землю.

Тогда инженеры смогли найти проблему. Случалось, срезались лопасти винта, разрушались моторы. На заводе далеко не все работники имели соответствующие навыки, многие аварийные ситуации были следствием банального непрофессионализма.

Сложно сказать, был ли этот самолет лучшим с советской стороны. Однако значение достижений Лавочкина и его команды сложно переоценить.

Это огромное количество жизней и ресурсов, позволивших приблизить время Победы.

Видео

Не забывайте оставлять свои комментарии на сайте и делиться своим мнением.

[/expander_maker]

( 3 оценки, среднее 4 из 5 )

Машины массового выпуска выдавали в середине 1944 г. не более 660 км/ч на высоте 6 000 м — впрочем, это было в допуске 3 %, заложенном в технические условия на поставку самолета. Но и при этом Ла-7 оставался быстрее серийного Як-3 того же периода на большинстве высот. Его преимущество на форсаже у земли было 33 … 58 км/ч, а на 1 900 м — 42 … 52 км/ч. Лучший истребитель Яковлева вырывался вперед на высотах 3 800 … 4 000 м и выигрывал до 12 км/ч, но выше 5 000 м снова отставал и на шести километрах отставал на 34 км/ч.

Новый «Лавочкин» оказался лучше серийного Як-3 в установившемся вираже, замыкая круг на высоте 1 000 м за 18 … 19 секунд — быстрее на 2 … 3 секунды. Но на неустановившихся маневрах выигрывал легкий и менее инертный Як-3, к тому же он отличался и лучшей управляемостью. Скороподъемность Ла-7 у земли была выше, чем у Як-3 примерно на 1,7 м/с, но уже на подходе к высоте 3 км преимущество переходило к «Яку» и до высоты 5 000 м составляло около 2 м/с, а далее снова выигрывал Ла-7, но немного. В итоге в наборе зачетных 5 000 м Лавочкин-7 уступал Яковлеву-3 символические 6 секунд. Набор высоты за боевой разворот был примерно равным — 1 200 м.

Итак, летные качества серийного Ла-7 оставались достаточно высоки. Правда, в августе 1944 г. в НИИ ВВС поступил экземпляр с максимальной скоростью лишь 640 км/ч, и он уступал среднестатистическому Як-3 почти везде до высоты 5 300 м. Но это было, скорее, исключение из правил (например, серийный Ла-7 выпуска марта 1945 г. на контрольных испытаниях развил вполне приличную скорость 675 км/ч на высоте 6 150 м), к тому же в этом случае военпред явно выбрал худший самолет серии и поступил совершенно правильно и квалифицированно. Но зафиксированная на этой же машине температура в кабине + 55 °С, к сожалению, была делом обычным.

В «Технических требованиях к самолету Ла-7 на 1945 г.», утвержденных 25 октября 1944 г., был введен пункт, требующий обеспечить температуру в кабине не выше + 30 °С при нуле за бортом. 25 марта 1945 г. закончились специальные испытания Ла-7 № 38102158 с улучшенной теплоизоляцией, герметизацией и вентиляцией кабины. Температура была в норме, но концентрация ядовитой окиси углерода в кабине превышала предельно допустимую в 4 раза, обнаружены были и альдегиды.

Контрольные испытания «горьковского» Ла-7 № 45212225 выявили источник образования СО: чадила ткань, которой поверх асбеста была оклеена трубка, подающая горячий еще выхлоп мотора в систему нейтрального газа. Альдегиды оказались следствием термического разложения масла. Летчики задыхались, глаза слезились, и несколько полетов пришлось даже прервать.

В мае 1945-го на контрольные испытания поступил Ла-7 № 45213276, на котором были предприняты дополнительные меры по герметизации замоторного пространства, а вместо старой трехрожковой вентиляции был поставлен один воздухозаборник на нижней части центроплана перед входом маслорадиатора. Воздух в кабине улучшился, при + 14 °С в кабине было «только» + 38, но поднялась температура в мотоотсеке: головки цилиндров грелись до + 210 °С, масло — до + 70. Главком ВВС Новиков в письме, направленном 21 мая, потребовал от Наркома авиапромышленности Шахурина: «Прошу Ваших распоряжений гл. конструктору Лавочкину о принятии чрезвычайных и срочных мер по доводке вентиляции и герметизации кабин самолетов Ла-7 и предъявлении модернизированного образца на повторные испытания в ГК НИИ ВВС, а также директорам заводов о тщательном выполнении на самолетах Ла-7 герметизации и вентиляции кабин в полном соответствии с чертежами гл. конструктора».Скупка лома в Новогиреево

Лавочкин ответил так: «Считаю, что величина полученных температур в кабине пилота, как на опытной машине, так и на серийной машине завода № 21, достаточно приемлема. Высокая температура кабины на ранее выпущенных самолетах объясняется тем, что заводы и ГУЗ ВВС (Главное управление заказа. — Авт.) не реализовали выпущенный бюллетень по данному вопросу. В настоящее время заводы и ГУЗ ВВС срочно приступили к реализации вышеуказанного бюллетеня. Конструкция новой вентиляции внедрена в серию на всех заводах. Нами в настоящее время проводятся работы над дальнейшим снижением температур, независимо от достигнутых вышеуказанных результатов».

Опыт воздушных боев показал, что на Ла-7 летчики редко применяют форсаж на малых высотах более 2–3 минут. Причиной тому была уже не боязнь отказа мотора АШ-82ФН, как пишут некоторые авторы сейчас, а изменение тактики боя: высокая скороподъемность Ла-7 позволяла выполнять восходящие маневры за более короткое время, чем это требовалось на Ла-5. На нисходящих маневрах самолет хорошо разгонялся и для возврата на высоту летчику не требовался форсаж — хватало накопленной кинетической энергии. Работала знаменитая покрышкинская формула боя: «Высота — скорость — маневр — огонь!»

Скорости у земли 590 … 595 км/ч на 1-й скорости нагнетателя было вполне достаточно, чтобы набрать высоту и далее вести «агрессивный» бой с любым немецким самолетом, включая новейшие FW 190D-9 и Bf 109G-10, G-14 или K-4. Судя по имеющимся данным, не уступил бы Ла-7 на малых и средних высотах и последним английским и американским истребителям, если бы им пришлось встретиться в бою, вероятность чего становилась все больше.

Расположенная за мощным мотором воздушного охлаждения кабина Ла-7 была жаркой и загазованной, и с этим дефектом справиться не удалось

Фото: Интернет

Однако позиция Лавочкина не нашла понимания «наверху», не было скидки и на то, что война уже кончилась. Срочного устранения дефектов ряда самолетов, в том числе и Ла-7, потребовали Постановления ГКО № 98999сс от 24 августа и № 9920сс от 27 августа 1945 г. А 10 сентября вышли Постановление Совнаркома № 2299‑59/СС и приказ по НКАП № 364сс, которые обязывали Лавочкина, директоров заводов № 21 Агаджанова и № 19 Солдатова устранить выставленные ВВС замечания, предъявив доработанный самолет на испытания к 15 октября. К тому времени производство Ла-7 сохранялось только на заводе № 99, и с 1 ноября директор этого завода Прокофьев обязан был внедрить доработки в серию. Однако выпуск Ла-7 завершался и там.

Но вернемся к другим доработкам Ла-7, которые делались в ходе войны.

К концу 1944 г. на Ла-7 было внедрено объединенное гидравлическое управление газом и шагом воздушного винта. Агрегат ВГ-82 значительно упростил управление силовой установкой в бою, улучшились ее приемистость и надежность. А 8 апреля 1945 г. удовлетворительно закончились Госиспытания самолета № 38101356, на котором, кроме системы ВГ, поставили автомат переключения скоростей нагнетателя мотора Э-67 и регулятор температуры цилиндров АРТЦ-43, устранивший проблему перегрева у земли. Ведущий летчик-испытатель Д. Г. Дикуленко сделал 24 полета, затем был проведен облет машины многими другими пилотами.

Но внедрение этих полезных доработок уперлось в технологические и кадровые трудности. Наладка нового оборудования при его монтаже на серийных самолетах требовала ручной регулировки, которую могли выполнить только рабочие самой высокой квалификации, а их всегда не хватало. Между тем оставались и застарелые проблемы — не критичные, но неприятные.

Крыло самолета Ла-7 при внешне грубом исполнении по точности воспроизведения обводов оказалось не хуже лучших американских самолетов

Фото: www.ckclub.org

Второго декабря 1945 г. на контрольные испытания в ГК НИИ ВВС поступили три улучшенных Ла-7, на которых снова были отмечены неудовлетворительная работа регулятора обогащения смеси и насоса непосредственного впрыска, трещины выхлопных патрубков, переохлаждение масла на крейсерском режиме и отказы свечей. Они были «болезнями хроническими», как и несинхронность выхода предкрылков, а также недостаточная дальность радиосвязи и действия радиокомпаса из-за некачественной металлизации самолета. Но температура головок цилиндров в наборе высоты на форсаже на этой машине достигала + 265 °С, что было чревато уже аварией мотора. На взлете во всасывающие патрубки нагнетателя мотора Ла-7 в корнях крыла попадало гораздо больше пыли и другой грязи, поднятой с земли винтом, чем на Ла-5, воздухозаборник которого был над фюзеляжем. Для предотвращения повышенного износа и преждевременного выхода из строя моторов Ла-7 с начала 1945 г. внедрили специальные фильтры.

На взлете и посадке летчик закрывал заслонку и переключал поток воздуха с прямого тока на их входы на нижних поверхностях центроплана. Давление наддува уменьшалось, мощность падала, но увеличение длины разбега Заказчик счел несущественным, как и некоторое падение скоростных данных из-за ухудшения местной аэродинамики. Зато случаев отказа мотора стало меньше.

Работа по доводке мотоустановки Ла-7 продолжилась и после войны. Осенью 1945 г. была внедрена новая конструкция противопылевых фильтров с входами воздуха на верхней поверхности центроплана, еще лучше защищенной от попадания мелких посторонних предметов с ВПП. Повысилось качество изготовления моторов АШ-82ФН благодаря внедрению новых технологий и ужесточению требований к чистоте и порядку обработки деталей, что было невозможно во время войны, когда зачастую качеством жертвовали ради количества.

С начала 1945 г. самолеты Ла-7 стали комплектоваться радиополукомпасами РПКО-10, а со второго полугодия — и ответчиками «свой-чужой» СЧ-3, которые выдавали сигнал опознавания наземным радиолокаторам с приставкой-запросчиком. Истребитель Лавочкина стал первой советской машиной, которая получила такое оборудование штатно в ходе производства, а не в порядке доработки единичных машин или отдельных серий по спецзаказам. К лету 1945-го процент Ла-7, оснащенных РПКО-10 и СЧ-3, был выше, чем аналогичных истребителей Яковлева. Но антенна СЧ-3 была расположена так, что летчик, прыгая с парашютом, мог удариться об нее. Специалистами НИИ ВВС в сентябре 1945 г. была разработана внутрифюзеляжная антенна ответчика.

Проектом Ла-7 было предусмотрено увеличение топливных баков по сравнению с Ла-5, но все получилось наоборот — запас бензина и масла уменьшили с 395 до 326 кг, и дальность серийной машины оказалась даже меньше, чем у Як-3, который тоже не удовлетворял Заказчика по этому параметру. В сентябре 1944 г. разработали новые мягкие топливные баки, но на Государственные испытания Ла-7 № 38109659 с двумя дополнительными баками в консолях и одним в центроплане поступил только 22 апреля 1945 г. К 30 апреля летчик И. М. Тимофеев выполнил 63 полета, показав пригодность этого усовершенствования к внедрению в серию, однако война кончилась и доработку «сэкономили».

Итак, проблем с самолетом было, что называется, «по горло», и это потом очень дорого обошлось многим руководителям нашей авиапромышленности военного времени — и наркому А. И. Шахурину, и директорам заводов. А ведь их самолет при всех его недостатках был именно той машиной, которая смогла окончательно переломить хребет Люфтваффе и не дать немецким истребителям ни единого шанса вернуть господство в воздухе.

С 11 по 25 мая 1944 г. были проведены «воздушные бои» между Ла-7 и трофейным облегченным FW 190A-8 № 210251. На форсажных режимах превосходство Ла-7 в скорости у земли составляло 75 км/ч, на высоте 1 500 м — 84 км/ч, на 6 000 м — 37 км/ч. Он оставался быстрее «фоккера» на всех высотах, в наборе высоты его преимущество сохранялось до 4 270 м, но дальше оно переходило к противнику, хотя разница цифр здесь была невелика. У земли Ла-7 с показателем вертикальной скорости 22,7 м/с превосходил все серийные истребители СССР, союзников и стран «оси», а выигрыш перед FW 190A-8 достигал почти 6 м/с. Наибольший разрыв в пользу противника был выше 5 500 м и составлял незначительные 0,8 м/с. Невзирая на отмеченные испытателями проблемы с охлаждением мотора, серийный Ла-7 набирал 5 000 м за 4,6 мин, а облегченный FW 190A-8 — лишь за 5,4. Набор высоты за один боевой разворот у Ла-7 был 1 200 м, а FW 190A-8 набирал 1 100 и попадал под удар сверху самой удобной дистанции для стрельбы с ходу. Традиционно сильной стороной советского истребителя оставался вираж, который он выполнял 2–4 секунды быстрее «фоккера А-8».

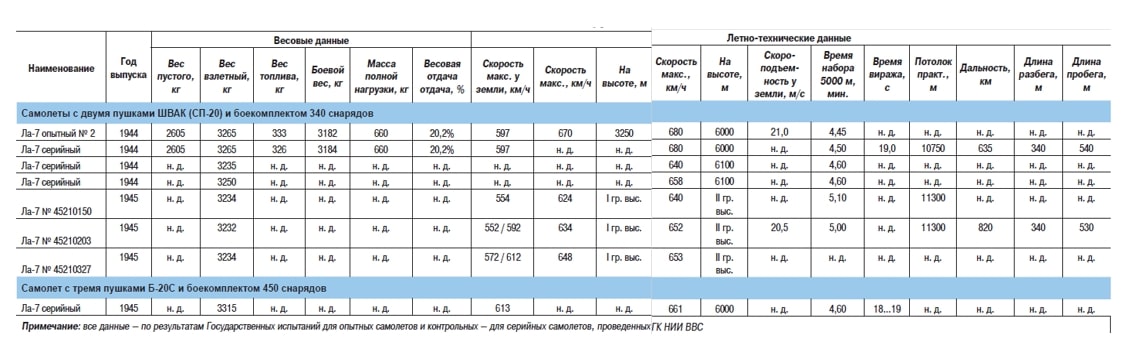

Весовые и летные данные а также вооружение самолетов ЛА-7

Специальные испытания трофейного FW 190A-8 № 68210 с бомбардировочным вооружением, прошедшие 1–12 мая 1945 г., дали аналогичный результат — Ла-7 и с бомбами был резвее. Параллельно испытали облегченный FW 190A-8 № 580967, который смог «убежать» на форсаже от Як-3 и Як-9У, но не оторвался от Ла-7. Новый «Лавочкин» оказался лучше и по скорости, и по горизонтальной и вертикальной маневренности. В 1945 г. проводились «бои» и с «длинноносым» FW 190D-9 с мотором Jumo 213E, и с английским «Спитфайром» Mk. 9, и с американской «Кингкоброй» Р-63, и с другими новыми зарубежными истребителями — трофейными и поставлявшимися союзниками. И все они показали преимущество Ла-7 в основных режимах воздушных боев, характерных для Восточного фронта. Такой самолет был нужен фронту, и летом 1944 г. фронт его получил.

Освобождение

В числе первых в мае 1944 г. новыми истребителями Ла-7 была перевооружена 215-я Краснознаменная истребительная авиадивизия в составе 156-го, 263-го и 813-го полков. Завершив полностью доукомплектование и переучивание, она прибыла на 1-й Белорусский фронт 20 июня, войдя в состав 8-го истребительного авиакорпуса резерва Ставки Верховного Главнокомандования, который был придан в оперативное подчинение штабу 16-й воздушной Краснознаменной армии (16 ВА). На этом фронте намечались грандиозные события — 23 июня началась стратегическая наступательная операция «Багратион», которая стала боевым крещением для Ла-7. Хотя часто метеоусловия были сложными, авиация работала, и новый самолет продемонстрировал полное преимущество над всеми истребителями противника, действовавшими в том районе, и оказался эффективен против бомбардировщиков и штурмовиков.

Бок о бок с 215-й ИАД в составе 16 ВА действовал 19-й Краснознаменный ордена Александра Невского ИАП. Первый Ла-7 был передан его командиру — подполковнику П. С. Чупикову 16 июня, и полк вступил в бой на новой технике без переучивания, а 24 июня летчики А. Баклан и В. Петров сбили над Барановичами первые два FW 190. В начале июля полк был усилен опытными летчиками из других частей, и на должность заместителя командира полка был переведен Герой Советского Союза Н. И. Кожедуб. Приказом Наркомата обороны от 19 августа 1944 г. 19-й полк, который к началу июня совершил 5 574 боевых вылета, сбил 172 самолета противника и еще 48 уничтожил на земле, был преобразован в 176-й гвардейский ИАП.

Одними из «сложных мест» при сборке серийных Ла-7 были подгонка ниш и щитков шасси и обеспечение плотности их закрытия

Фото: Интернет

Самолеты Ла-7 оказались настолько востребованы, что их стали использовать в качестве маневренного резерва, решая важные задачи малыми их силами. В конце лета одна эскадрилья 176-го ГИАП под командованием Кожедуба была переброшена на 3-й Прибалтийский фронт на аэродром Валга, где появилась группа «свободных охотников» противника, за короткое время сбившая несколько советских самолетов. Действуя излюбленным методом внезапных атак большим числом самолетов, она парализовала работу штурмовой и бомбардировочной авиации, но появление Ла-7 изменило ситуацию: за несколько дней они сбили 12 истребителей противника, потеряв два своих самолета. На хвостовом оперении одного из упавших вражеских самолетов был обнаружен рисунок в виде венка вокруг числа «100» и еще около тридцати полосок — так немецкие асы обычно отмечали число своих воздушных побед.

Как мы уже говорили, Ла-7 превосходил по всем летным данным лучший облегченный истребитель FW 190A-8, а его модификации со стандартным вооружением и тем более штурмовики FW 190F/G отставали еще более.

Герой Советского Союза капитан Иван Никитович Кожедуб у именного самолета Ла-7, построенного на личные сбережения колхозника Василия Викторовича Конева — 178-й ГИАП, июнь 1944 г.

Фото: https://www.laspace.ru

Но сильным противником оставался Мессершмитт Bf 109G-10 с двигателем DB 605DC мощностью 1 800 л. с. на высоте 5 000 м. Он имел меньшие нагрузки на крыло и на мощность и более эффективные элероны, но уступал Ла-7 в скорости от земли и до высоты 1 500 м на 65 км/ч. Далее, до зоны «провала» мощности АШ-82ФН на высоте 4 530 м преимущество сокращалось до 8 км/ч, но затем разрыв снова рос и на высоте 6 000 м достигал 30 км/ч. Лишь выше 6 200 м «Густав-10» обгонял Ла-7, и на 8 000 м его выигрыш был уже 36 км/ч, но теперь высоту боя задавали советские пилоты. По виражу Bf 109G-10 уступал Ла-7 меньше, чем FW 190А-8, но по скороподъемности — сильно и на всех высотах. При начальной вертикальной скорости лишь 14 м/с он поднимался на 6 000 м за 7,5 мин. Скороподъемность Bf 109G-14 была чуть выше, порядка 15,5 м/с, но это все равно было на 4 … 7 м/с меньше, чем у Ла-7, а скорость у «Густава-14» была ниже. Преимущество в горизонтальном маневре у советского истребителя оставалось стабильным.

В августе 1944-го на Востоке появились «длинноносые» FW 190D-9. Они были быстрее FW 190А-8, но слабее Bf 109G-10, и разрыв в пользу Ла-7 на любой высоте оставался не менее 16 км/ч. Выпускавшийся малыми сериями в самом конце войны Мессершмитт Bf 109K-4 c мотором DB 605ASCM превосходил Ла-7 по всем параметрам — как и все другие самолеты союзников, но на Восточном фронте он был редкостью. Там чаще встречались такие машины с менее мощными двигателями DB 605DCM, а они, наоборот, уступали Ла-7 во всей зоне высот, на которых велись воздушные бои.

20 августа 1944 г. впервые в военные годы в Москве состоялся воздушный парад, в котором был показан и Ла-7. Естественно, дикторы, сопровождавшие мероприятие, его отрекомендовали восторженно, но самолет имел не только яркие успехи, но и проблемы. Для подтверждения полной эксплуатационной пригодности машины к боевой эксплуатации командование ВВС решило провести войсковые испытания, которые ранее считало ненужными. Они были поручены 63-му гвардейскому ИАП 3-й ГИАД 1-го ГИАК РВГК. Полк начал освоение Ла-7 в мае 1944 г. и с 23 июня участвовал в операции «Багратион». В ее ходе особо удачный бой летчики полка провели 14 сентября, когда восьмерка Ла-7 вступили в бой с группой FW 190, имевшей тройное численное превосходство. Но воюют не только числом, и гвардейцы сбили четверых без потерь. В части было много опытных пилотов, но самым известным, пожалуй, был Герой Советского Союза Алексей Маресьев — лишившийся ног летчик, летавший на протезах и ставший асом. Три первых самолета он сбил до ранения и семь — после операции, летая на Ла-5 и Ла-7.

Летчик 9-го гвардейского ИАП дважды Герой Советского Союза А. Алелюхин после боевого вылета на Ла-7

Фото: http://topwar.ru

Войсковые испытания Ла-7 этот полк провел в самых жестких условиях с 15 сентября по 15 октября. В это время в составе своего корпуса он находился в подчинении штаба 3-й ВА и действовал на 1-м Прибалтийском фронте. На том участке ему противостояли немецкие асы из эскадр JG 51 и JG 54 «Зеленое Сердце», а также штурмовики FW 190 из эскадры SG 3. Полк приступил к выполнению особого задания, имея полный комплект материальной части — 30 истребителей Ла-7, но некоторые машины уже изрядно полетали. И сразу начались активные воздушные бои. Одним из самых результативных дней для 63-го ГИАП стало 23 сентября, когда эскадрилья майора Пашкевича сбила 11 самолетов FW 190, в том числе четыре — лично комэска. Самолет подтверждал свои высокие боевые качества делом. Через два дня шестерка Ла-7 майора Воронова атаковала 12 «фоккеров» и сбила семерых без потерь. Итогом войсковых испытаний стали 52 уничтоженных «фокке-вульфа» и три Bf 109G, но тревожным симптомом было то, что все четыре Ла-7 за этот месяц были потеряны из-за отказов моторов.

Пока ОКБ боролось с выявляемыми дефектами, о чем мы говорили выше, вооруженные Ла-7 части, в том числе и 63-й ГИАП, продолжали воевать. Полк участвовал в освобождении городов Невель и Городок, отличился в штурме города Вильнюс, получив почетное наименование «Виленский», а после боев над Литвой и Латвией знамя части украсил орден Кутузова.

Наши войска выходили на Государственную границу СССР и готовились к новым боям. Война громовым валом возвращалась туда, где зародилась в охраняемой отборными эсэсовцами тиши штабных кабинетов Берлина. Этот завершающий этап Великой Отечественной войны предстояло проводить в условиях, с которыми Советская Армия и наши Военно-воздушные силы еще не сталкивались. В 1945 г. им пришлось действовать в маневренных сражениях невиданного размаха, когда войска за считанные дни передвигались на большие расстояния по чужой территории в отрыве от своих тылов, или в штурмах заранее подготовленных мощных укрепленных районов. И, в отличие от пятилетней давности «малой войны» против Финляндии и прорыва «Линии Маннергейма», советской истребительной авиации надо было преодолеть ожесточенное сопротивление немецкой авиации, которая все еще была сильным противником. И с ним предстояло еще вести тяжелые бои.

Статья была опубликована в журнале «Наука и техника» в мае 2018 года.

Напоминаем Вам, что в нашем журнале «Наука и техника» Вы найдете много интересных оригинальных статей о развитии авиации, кораблестроения, бронетехники, средств связи, космонавтики, точных, естественных и социальных наук. На сайте Вы можете приобрести электронную версию журнала за символические 60 р/15 грн.

В нашем интернет-магазине Вы найдете также книги, постеры, магниты, календари с авиацией, кораблями, танками.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Новости о науке, технике, вооружении и технологиях.

Подпишитесь и будете получать свежий дайджест лучших статей за неделю!

Email*

Истребитель Лавочкин Ла-7 незначительно отличался от Ла-5. Был развитием самолёта Ла-5ФН. Имел преимущества перед самолетом Ла-5 в скорости, скороподъёмности и высоте.

| Содержание |

|---|

| Истребитель ЛА-7 |

| История создания |

| Производство и модификации |

| УТИЛа-7 и опытные варианты |

Техническое описание

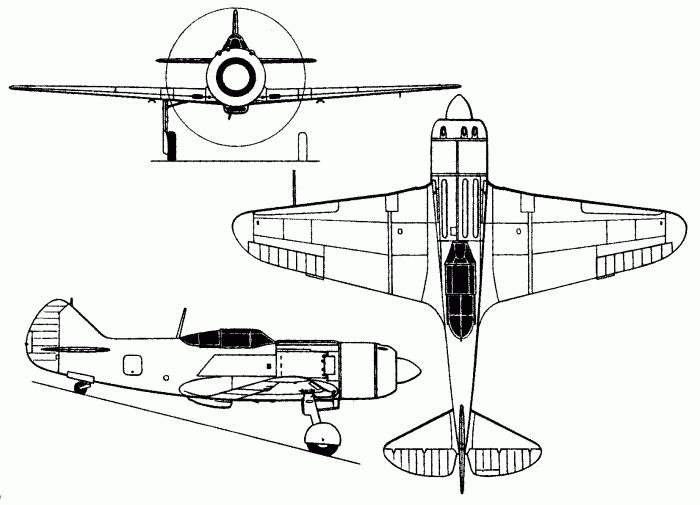

Крыло — двухлонжеронное набиралось из профилей NACA-23016 и NACA-23010 относительной толщиной 16% и 10% соответственно; технологически делилось на центроплан и консоли. Форма крыла в плане — трапециевидная, с округлыми законцовками. Между лонжеронами центроплана находились выклеенные из фанеры два кессона для бензобаков. Снизу в центроплане имелся люк для установки центрального бака.

Лонжероны — металлические, таврового сечения, со стальными полками и стенками из алюминиевого сплава. Нервюры в центроплане — смешанной конструкции, с дюралюминиевыми полками и ферменной частью из деревянных брусков. У торцевых нервюр средняя часть — ферма из стальных труб. Эти нервюры включали связывавшую оба лонжерона трубу, проходившую сквозь передний лонжерон и предназначавшуюся для крепления основных опор шасси. В вырезы носков нервюр центроплана закладывались желоба под стойки шасси, выгнутые из бакелитовой фанеры. Носки и хвостовики всех нервюр связывались деревянными брусками. Стрингеры — сосновые рейки. Обшивка — бакелитовая фанера толщиной от 3 до 5 мм.

По конструкции каркаса консоли были подобны центроплану, но все нервюры в них выполнялись деревянными. Консоли крепились к центроплану через стыковые узлы на лонжеронах стальными болтами. Стык закрывался дюралюминиевыми лентами. Угол поперечного V — постоянный, равный 5°.К консолям крепились автоматические предкрылки и элероны типа «Фрайз». Элероны имели дюралюминиевый каркас и полотняную обтяжку.На левом элероне стоял триммер в виде металлической пластинки, отгибаемой для регулировки на земле. Предкрылки — цельнометаллической конструкции, из алюминиевых сплавов. При необходимости они автоматически, под воздействием перепада давления, выдвигались вперед.Закрылки делились на четыре секции — две на центроплане и две на консолях. В убранном положении они заподлицо уходили в нижнюю поверхность крыла. Конструкция закрылков — цельнометаллическая.

Фюзеляж технологически делился на металлическую переднюю ферму (лафет) и деревянный монокок, выполненный за одно целое с килем. Его каркас состоял из четырех лонжеронов и 15 шпангоутов. Фюзеляж наглухо соединен с центропланом крыла четырьмя стальными узлами.Кабина пилота закрывалась фонарем, состоявшим из козырька, неподвижной задней и сдвижной средней частей. Каркас фонаря — из стальных труб. В козырек монтировалось бронестекло толщиной 55 мм. Средняя часть в аварийной ситуации сбрасывалась вместе с направляющими одним движением ручки, расположенной на правом борту кабины. В задней части слева имелся лючок для доступа к радиоаппаратуре. Регулируемое по высоте кресло пилота имело мягкую спинку и чашку под парашют. За кабиной летчика была установлена бронеплита толщиной 8,5 мм, за его головой — 66-мм бронестекло.

Основные данные истребителей семейства Лa-7

|

Ла-7 |

УТИЛa-7 |

Ла-7Р |

|

| Заводской номер |

45210203 |

— |

— |

| Двигатель |

АШ-82ФН |

АШ-82ФН |

АШ-82Ф |

| Мощность, л.с.: взлетная на 1-ой границе высотности, м на 2-ой границе высотности, м |

1850 |

1850 |

1850 |

| Ускоритель |

— |

— |

РД-1ХЗ |

| Тяга, кг |

— |

300 |

|

| Взлетный вес, кг |

3232 |

— |

3523 |

| Вес горючего, кг |

— |

545 |

|

| Макс, скорость, км/ч: у земли на высоте, м |

552/592 |

— |

— |

| Время набора высоты 5000 м, мин |

5 |

— |

— |

| Практический потолок, м |

11 300 |

||

| Макс, дальность, км |

820 |

— |

— |

| Разбег, м |

340 |

— |

— |

| Пробег, м |

530 |

— |

— |

| Вооружение, количествохкалибр, мм |

2×20 |

2×20 |

Примечание: Для всех самолетов: размах крыла 9,8: длина самолета в линии полета — 8,31 м (у Лa-7Р — 8,6 м); площадь крыла -17,62 м2

Хвостовое оперение Ла-7 — свободнонесущее. Деревянный киль, обшитый фанерой, изготовлялся за одно целое с фюзеляжем. Руль направления имел металлический набор с лонжероном из трубы и штампованными нервюрами и полотняную обтяжку. Стабилизатор — двухлонжеронный, цельнодеревянный, с фанерной несущей обшивкой. Он состоял из двух половин, крепившихся к силовым элементам хвостовой части фюзеляжа. Руль высоты также состоял из двух половин, имел дюралюминиевый каркас, обшитый полотном, и триммеры.Шасси — убирающееся, трехопорное, с хвостовым колесом. Основные опоры имели масляно-пневматические амортизаторы, а их колеса размером 650×200 мм — пневматические тормоза. Тормозной рычаг располагался на ручке управления самолетом. Дифференцированное управление тормозами правого и левого колес осуществлялось педалями. При уборке стойки и колеса укладывались в крыло по направлению к оси машины и полностью закрывались щитками. Хвостовая свободно ориентирующаяся опора с колесом размером 300×125 мм убиралась в фюзеляж и тоже закрывалась створками. В убранном и выпущенном положении шасси фиксировалось замками. Уборка и выпуск шасси — гидроприводом. Сигнализация о положении колес — лампочками на приборной доске.

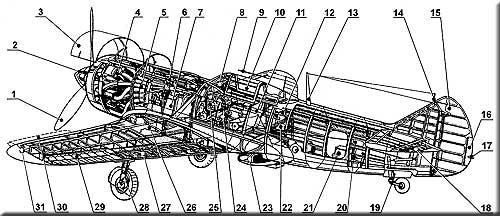

Компоновка истребителя Ла-7

(Нажмите на рисунок для увеличения)

1 — винт ВИШ-105-В4; 2 — кок винта; 3 — откидная крышка капота; 4 — мотор М-82ФН (АШ-82ФН); 5 — выхлопные патрубки; 6 — левая 20-мм пушка СП-20; 7 — патронный ящик левой пушки; 8 — прицел ПБП-1 Б; 9 — трубка ПВД; 10 — сдвижная секция фонаря кабины; 11 — кресло пилота; 12 — радиостанция; 13 — радиомачта; 14 — килевая радиомачта; 15 — руль направления; 16 — триммер руля направления; 17 — хвостовой навигационный огонь; 18 — руль высоты; 19 — хвостовая опора шасси; 20 — баллон со сжатым воздухом; 21 — аккумулятор в контейнере; 22 — баллон с кислородом; 23 — маслорадиатор; 24 — ручка управления самолетом; 25 — приборная доска; 26 — левый центропланный бензобак; 27 — посадочный щиток под нижней поверхностью крыла; 28 — левая основная опора шасси; 29 — элерон; 30 — предкрылок (выдвинутое положение); 31 — левый навигационный огонь

Управление самолетом — смешанное: элеронами — с помощью жестких тяг, рулями высоты и поворота — тросовое. Выпуск и уборка щитков-закрылков — с помощью гидропривода.

Силовая установка состояла из двухрядного звездообразного 14-цилиндрового двигателя воздушного охлаждения АШ-82ФН и трехлопастного винта-автомата ВИШ-105В-4 диаметром 3,1 м с центробежным регулятором оборотов Р-7. Втулка винта закрывалась коком. В отличие от Ла-5ФН на последнем не было храповика для запуска двигателя автостартером.

Моторама — ферма, сваренная из стальных труб. Для регулировки температуры мотора служили лобовые жалюзи, располагавшиеся в переднем кольце капота, и две створки по бокам капота за двигателем. Выхлоп осуществлялся через индивидуальные патрубки. Сотовый маслорадиатор размещался снизу за пятым шпангоутом фюзеляжа, а его воздухозаборник — под центропланом. На выходе туннель имел регулируемую заслонку. Мотор запускался сжатым воздухом с помощью пневмопуска.Горючее находилось в трех центропланных баках общей емкостью 466 л. Два крайних имели объем по 148 л, центральный — 170 л. Все баки — сварные из алюминиевого сплава. Они протектированы снизу слоем бензостойкой резины, слоем набухающей резины, двумя слоями плотной ткани и еще одним слоем бензостойкой резины; сверху — двумя слоями бензостойкой резины со слоем ткани между ними. Все три бака монтировались через люк, расположенный под центральным баком.

Схема разъема Ла-7 на основные агрегаты

Нажмите на схему для увеличения

Маслобак, по конструкции аналогичный бензиновым, но без протектора, имел емкость 58 л. Он стоял на деревянном седле за двигателем возле патронных коробок. Радиатор ОП-293 — сотовый, подковообразной формы, подвешивался на двух лентах под фюзеляжем за шпангоутом №5. Радиатор помещался в обтекатель из алюминиевого сплава.

В состав оборудования, кроме стандартного набора пилотажно-навигационных и контролирующих приборов, входили коротковолновые радиопередатчик РСИ-ЗМ «Орел» и радиоприемник РСИ-4Д «Малютка», устанавливавшиеся за бронеспинкой летчика. Двухлучевая антенна натягивалась между наклоненной вперед мачтой за пилотской кабиной и короткой мачтой на киле. Обе мачты — деревянные.Кислородное оборудование включало прибор КП-12, маску КМ-10 и баллон, расположенный на правом борту фюзеляжа.

В электрооборудование входили генератор ГС-10-350 и аккумуляторная батарея 12А-5. Генератор приводился от двигателя. Аккумулятор размещался в контейнере, установленном в фюзеляже между шпангоутами № 9 и № 10. Схема электропроводки — смешанная, преимущественно двухпроводная. Самолет имел стандартный комплект навигационных огней и посадочную фару ФС-155 мощностью 300 Вт, смонтированную в консоли левого крыла. Трубка ПВД на правом крыле оснащалась электрообогревом.

Вооружение большинства Ла-7 соответствовало стандарту, принятому ранее для Ла-5ФН, и состояло из двух синхронных пушек ШВАК (СП-20) калибра 20 мм (общий боекомплект 340 патронов).Часть машин московского производства вооружалась тремя пушками Б-20 с боезапасом по 130 патронов на ствол. Эти пушки стояли асимметрично — две слева и одна справа. В обоих случаях стреляные гильзы выводились под центроплан и выбрасывались наружу. Звенья разъемной ленты собирались в патронные ящики, разделенные внутри гибкой лентой. Перезарядка оружия — пневматическая, управление огнем — электрическое. Коллиматорный прицел ПБП-1Б(В) устанавливался в кабине перед козырьком. Предусматривалась возможность подвески под крылом на держателях ДЗ-40 двух бомб калибром от 8 до 100 кг. Сброс — механическим сбрасывателем АСИ-140.

| < Назад | Вперед > |

|---|

From Wikipedia, the free encyclopedia

| La-7 | |

|---|---|

|

|

| La-7 in the Central Air Force Museum, Monino, Russia | |

| Role | Fighter |

| National origin | Soviet Union |

| Design group | S.A. Lavochkin Design Bureau |

| Built by | Plant No.21 (Gorky), Plant No.381 (Moscow), Plant No.99 (Ulan-Ude) |

| First flight | 1 February 1944 (La-5 mod. 1944) |

| Introduction | June 1944 |

| Retired | 1952 (Soviet Air Forces) |

| Status | Retired |

| Primary users | Soviet Air Forces Czechoslovak Air Force |

| Produced | May 1944 — August 1946 |

| Number built | 5,753 (+ 582 trainers)[1] |

| Developed from | Lavochkin La-5 |

| Variants | Lavochkin La-9 |

The Lavochkin La-7 (Russian: Лавочкин Ла-7) was a piston-engined single-seat Soviet fighter aircraft developed during World War II by the Lavochkin Design Bureau. It was a development and refinement of the Lavochkin La-5, and the last in a family of aircraft that had begun with the LaGG-1 in 1938. Its first flight was in early 1944 and it entered service with the Soviet Air Forces later in the year. A small batch of La-7s was given to the Czechoslovak Air Force the following year, but it was otherwise not exported. Armed with two or three 20 mm (0.8 in) cannon, it had a top speed of 661 kilometers per hour (411 mph). The La-7 was felt by its pilots to be at least the equal of any German piston-engined fighter. It was phased out in 1947 by the Soviet Air Force, but served until 1950 with the Czechoslovak Air Force.[2]

Design and development[edit]

By 1943, the La-5 had become a mainstay of the Soviet Air Forces, yet both its head designer, Semyon Lavochkin, as well as the engineers at the Central Aerohydrodynamics Institute (Russian: TsAGI), felt that it could be improved upon. TsAGI refined earlier studies of aerodynamic improvements to the La-5 airframe in mid-1943 and modified La-5FN c/n 39210206 to evaluate the changes. These included complete sealing of the engine cowling, rearrangement of the wing center section to accommodate the oil cooler and the relocation of the engine air intake from the top of the cowling to the bottom to improve the pilot’s view.[3]

The aircraft was evaluated between December 1943 and February 1944 and proved to have exceptional performance. Using the same engine as the standard La-5FN c/n 39210206 had a top speed of 684 kilometers per hour (425 mph) at a height of 6,150 meters (20,180 ft), some 64 kilometers per hour (40 mph) faster than the production La-5FN. It took 5.2 minutes to climb to 5,000 meters (16,404 ft). It was faster at low to medium altitudes than the La-5 that used the more powerful prototype Shvetsov M-71 engine.[4]

Lavochkin had been monitoring TsAGI‘s improvements and began construction in January 1944 of an improved version of the La-5 that incorporated them as well as lighter, but stronger, metal wing spars to save weight. The La-5, as well as its predecessors, had been built mostly of wood to conserve strategic materials such as aircraft alloys. With Soviet strategists now confident that supplies of these alloys were unlikely to become a problem, Lavochkin was now able to replace some wooden parts with alloy components. In addition Lavochkin made a number of other changes that differed from c/n 39210206. The engine air intake was moved from the bottom of the engine cowling to the wing roots, the wing/fuselage fillets were streamlined, each engine cylinder was provided with its own exhaust pipe, the engine cowling covers were reduced in number, a rollbar was added to the cockpit,[5] longer shock struts were fitted for the main landing gear while that for the tail wheel was shortened, an improved PB-1B(V) gunsight was installed, and a new VISh-105V-4 propeller was fitted.[6] Three prototype 20 mm (0.79 in) Berezin B-20 autocannon were mounted in the engine cowling, firing through the propeller, arming the 1944 standard-setter (etalon), as the modified aircraft was named.[5]

The etalon only made nine test flights in February and March 1944 before testing had to be suspended after two engine failures, but quickly proved itself to be the near-equal of c/n 39210206. It was 180 kilograms (400 lb) lighter than the earlier aircraft, which allowed the etalon to out-climb the other aircraft (4.45 minutes against 5.2 minutes climb to 5,000 meters). It was 33 kilometres per hour (20.5 mph) slower at sea level, but only 4 kilometers per hour (2.5 mph) slower at 6,000 meters (19,685 ft). The flight tests validated Lavochkin’s modifications and it was ordered into production under the designation of La-7, although the B-20 cannon were not yet ready for production and the production La-7 retained the two 20-mm ShVAK cannon armament of the La-5.[7]

Five La-7s were built in March by Factory (Zavod) Nr. 381 in Moscow and three of these were accepted by the Air Force that same month. The Moscow factory was the fastest to complete transition over to La-7 production and the last La-5FN was built there in May 1944. Zavod Nr. 21 in Gorky was considerably slower to make the change as it did not exhaust its stock of wooden La-5 wings until October. The quality of the early production aircraft was significantly less than the etalon due to issues with the engine, incomplete sealing of the cowling and fuselage, and defective propellers. One such aircraft was tested, after these problems had been fixed, by the Flight Research Institute (Lyotno-Issledovatel’skiy Institut) and proved to be only 6 kilometers per hour (3.7 mph) slower than the etalon at altitude. Aircraft from both factories were evaluated in September by the Air Force Scientific Test Institute (NII VVS) and the problems persisted as the aircraft could only reach 658 kilometers per hour (409 mph) at a height of 5,900 meters (19,357 ft) and had a time to altitude of 5.1 minutes to 5,000 meters.[8]

Combat trials began in mid-September 1944 and were generally very positive. However four aircraft were lost to engine failures and the engines suffered from numerous lesser problems, despite its satisfactory service in the La-5FN. One cause was the lower position of the engine air intakes in the wing roots of the La-7 which caused the engine to ingest sand and dust. One batch of flawed wings was built and caused six accidents, four of them fatal, in October which caused the fighter to be grounded until the cause was determined to be a defect in the wing spar.[9]

Production of the first aircraft fitted with three B-20 cannon began in January 1945 when 74 were delivered. These aircraft were 65 kilograms (143 lb) heavier than those aircraft with the two ShVAK guns, but the level speed was slightly improved over the original aircraft. However, the time to climb to 5000 meters increased by two-tenths of a second over the older model. More than 2000 aircraft were delivered before the war’s end, most by Zavod Nr. 21. A total of 5,753 aircraft had been built by Zavod Nr. 21, Nr. 381, and Nr. 99 in Ulan-Ude,[10] when production ended in early 1946.[6]

Operational history[edit]

The 63rd Guards Fighter Aviation Regiment (GIAP) began combat trials of the La-7 in mid-September 1944 in support of the 1st Baltic Front. Thirty aircraft were provided for the trials, which lasted one month. During this time the new fighters made 462 individual sorties and claimed 55 aerial victories while losing four aircraft in combat. Four other La-7s were lost to non-combat causes, mostly related to engine problems. A total of three pilots were killed during the trials to all causes.[9]

63rd GIAP regimental commander Colonel Yevgeny Gorbatyuk, a Hero of the Soviet Union, commented: «The La-7 exhibited unquestionable advantages over German aircraft in multiple air combats. In addition to fighter tasks, photo reconnaissance and bombing were undertaken with success. The aircraft surpasses the La-5FN in speed, manoeuvrability, and, especially, in the landing characteristics. It requires changes in its armament, and urgent fixing of its engine.»[9] The twin ShVAK armament inherited from the La-5 was no longer powerful enough to bring down later, more heavily armored German fighters, especially the Focke-Wulf Fw 190, in a single burst, even when Soviet pilots opened fire at ranges of only 50–100 meters (160–330 ft).[9]

The 156th Fighter Aviation Regiment of the 4th Air Army was the next unit to receive the La-7 in October 1944. At one point during the month, they had fourteen aircraft simultaneously unserviceable with engine failures.[9] By 1 January 1945 there were 398 La-7s in front-line service of which 107 were unserviceable.[11] By 9 May 1945 this had increased to 967 aircraft, of which only 169 were unserviceable.[12] For the invasion of Japanese Manchuria, 313 La-7s were assigned and only 28 of these were unserviceable on 9 August 1945.[13]

The La-7 was flown by the top Soviet ace of the war, Ivan Nikitovich Kozhedub and was successfully used by him to down an Me-262 jet fighter, one of the few such shoot downs of the war. Kozhedub, a three-time Hero of Soviet Union, scored his last 17 air victories in 1945 in the La-7 numbered 27, which is now preserved in the Central Air Force Museum at Monino on the outskirts of Moscow.[citation needed]

One fighter regiment of the 1st Czechoslovak Composite Aviation Division was later equipped with the La-7 after participating in the Slovak National Uprising of August–October 1944 with La-5FN.[14] A total of 56 aircraft were delivered and equipped the 1st and 2nd Fighter Regiments. The bulk of the aircraft, however, were delivered in 1945 and saw no combat during the war.[15] It remained in service with the Czechoslovaks until 1950 and was designated postwar by them as the S-97. One of these aircraft survives in the Prague Aviation Museum, Kbely.[14] Despite reports to the contrary, no La-7s were ever sold or transferred to the People’s Republic of China or North Korea. Such reports arose from misidentification by Western pilots of the La-9s or La-11s that were given to those countries.[16]

The British test pilot, Eric Brown, was given the chance to fly an La-7 at the former Erprobungsstelle Tarnewitz Luftwaffe aircraft test station on the Baltic coast, shortly after the German surrender in May 1945. He described the handling and performance as «quite superb», but the armament and sights were «below par», the «wooden construction would have withstood little combat punishment» and the instrumentation was «appallingly basic».[17]

Production of the La-7 amounted to 5,753 aircraft, plus 584 La-7UTI trainers.[Note 1] Those aircraft still in service after the end of the war were given the NATO reporting name Fin.[18] The follow-up model, the La-9, despite its outward similarity, was a completely new design.[19]

Tactical significance[edit]

The La-7 ended the superiority in vertical maneuverability that the Messerschmitt Bf 109G had previously enjoyed over other Soviet fighters.[20] Furthermore, it was fast enough at low altitudes to catch, albeit with some difficulties, Focke-Wulf Fw 190 fighter-bombers that attacked Soviet units on the front lines and immediately returned to German-controlled airspace at full speed. The Yakovlev Yak-3 and the Yakovlev Yak-9U with the Klimov VK-107 engine lacked a large enough margin of speed to overtake the German raiders. 115 La-7s were lost in air combat, only half the number of Yak-3s.[14] According to VVS-KA records, only 3 La-7s were actually shot down in air combat in all of 1944 and a mere 10 fell victim to anti-aircraft fire with a further 23 due to non-combat cause. Losses to air combat in 1945 stand at 79 in total, with 115 overall. However, aircraft that went missing (not returning) or lost to wear are not included, e.g. 24 additional La-7s went missing in 1944. However, the total VVS-KA record loss may not give a true picture of combat losses, as combat losses were often claimed as non-combat losses either to conceal losses or for propaganda purposes.[21]

Variants[edit]

La-7TK[edit]

- One aircraft used to evaluate the TK-3 turbosupercharger in July 1944 in the hopes of improving high-altitude performance. It was destroyed when the TK-3 disintegrated in flight.[6]

La-7R[edit]

- Testbed for a tail-mounted liquid-fuelled RD-1KhZ rocket engine.[22] The rocket was rated at 300 kilograms-force (660 lbf) of thrust and its fuel (90 liters (20 imp gal; 24 U.S. gal) of kerosene and 180 liters (40 imp gal; 48 U.S. gal) of red fuming nitric acid) was expected to last between three and three and a half minutes. While the rocket was firing it increased the fighter’s speed by 80 kilometers per hour (50 mph), but the aircraft’s other flying qualities deteriorated. Fifteen flights were made in the first quarter of 1945, although the rocket exploded on the ground on 12 May. The aircraft was repaired, but later had an explosion in flight although the pilot managed to land it safely. Details of any later flights are unknown, but the La-7R was displayed at the August 1946 Tushino Airshow with the rocket firing.[23][24]

La-7PVRD[edit]